株式会社エストリンクス代表取締役。2012年、htmlコーダーや業界紙の新聞記者を経てWEBライティング専門の記事作成代行・エストリンクスを創業。クラウドワークス様でのウェビナーなど、SEOやコンテンツマーケティングに関する講演実績多数の上級ウェブ解析士。

誰かに自分の文章を読んでもらったとき、「『てにをは』がおかしい」と言われたことはありませんか? 字義どおりに助詞の使い方を指すこともありますが、文章がおかしいという意味で「てにをは」の誤りを指摘する人もいます。 この記事では、

これらについて例文を交えながら解説しました。 お伝えした内容をよく理解して実践すると、周囲から「てにをは」を指摘されることは大きく減るはずです。

Contents

「てにをは」とは?

「てにをは」とは主な日本語の助詞という意味です。辞書を引くと、文章力や言葉遣いまでを指して「てにをは」と呼ぶこともあります。 まずは「てにをは」がどんなものか、実際の例文と意味をお伝えします。

「てにをは」の例文

「てにをは」は、一文字変わるだけで文章の意味やニュアンスが変わります。たとえば、以下の2つの文を見てみましょう。

a.コーヒーがいいです。

b.コーヒーでいいです。

「が」と「で」が変わっただけなのに、aとbは違う意味だと感じるのではないでしょうか? おそらく、aは前向きにコーヒーを希望しているのに対し、bはやむなくコーヒーを選択している印象を受けた方が多いはずです。

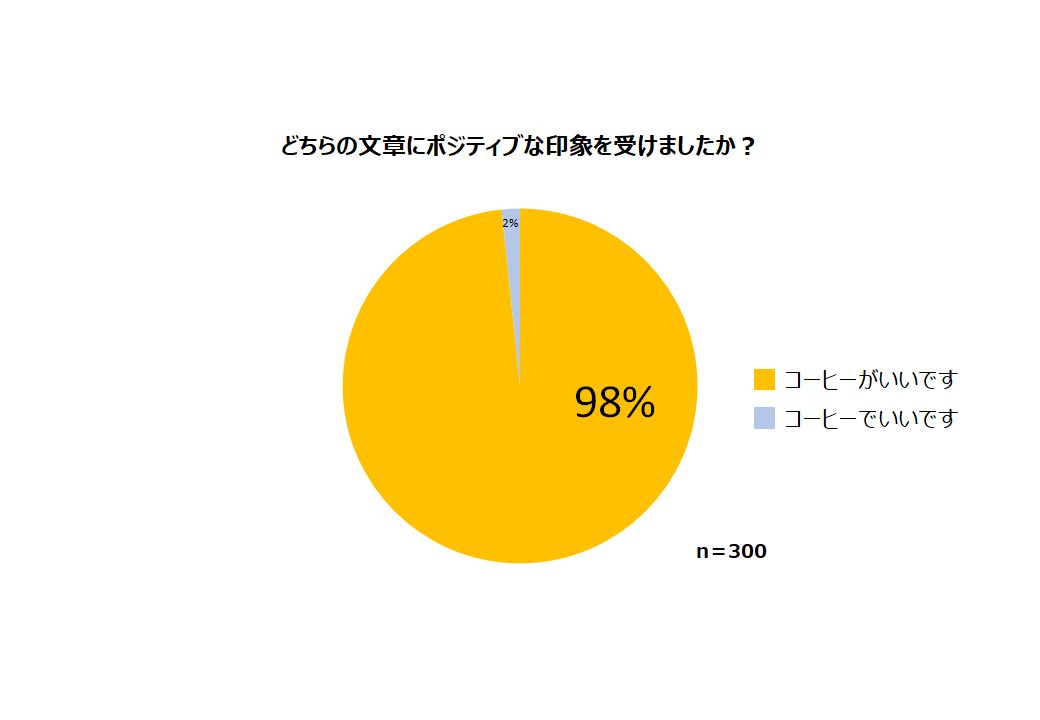

ちなみに、「「どちらがよりポジティブな印象を受けたか?」という助詞に関するアンケートを実施した結果、90%以上の方が「コーヒーがいいです」と回答しました。

調査対象:日本全国の男女

実施期間:2021年1月11日

調査方法:インターネット調査(クラウドワークス)

サンプル数:300人

参考記事:Weblio辞書|てにをは

「てにをは」の意味

「てにをは」について、それぞれの意味をまとめました。 大きく分けると、助詞には格助詞・接続助詞・副助詞・終助詞の4種類があります。

|

助詞の種類 |

助詞の役割 |

助詞の語例 |

|

格助詞 |

主に、体言(名詞)に付いて、語と語の関係を表す。 |

が、の、を、に、へ、と、で、や、から、より |

|

接続助詞 |

主に、活用のある語(動詞・助詞・形容詞・形容動詞など)の前後の文節をつなぐ。 |

ば、と、て(で)、し、が、ので、のに、ても(でも)、たり(だり)、なり、つつ、けれど、ながら、ものの、ところで |

|

副助詞 |

いろいろな語に付いて、さまざまな意味を表す。 |

は、も、が、こそ、さえ、でも、しか、など、まで、だけ、ほど、きり、なり、やら、だの、ずつ、とか、すら、だって、ばかり、くらい、なんて |

|

終助詞 |

文末に付いて、さまざまな意味を表す。 |

な、や、よ、わ、ぞ、ぜ、か、の、ね、さとも、もの、かしら、ものか |

格助詞

格助詞とは、名詞や代名詞に付いて言葉同士の関係を表す役割の助詞です。格助詞があることで、「主語」「連体修飾語」「連用修飾語」「並列の関係であること」のいずれかを表すことができます。

・明日が雨なら、仕事を(「が」を用いて主語を表す)

・友達の本(「の」を用いて主語を表す)

・彼女のコップ(「の」を用いて連体修飾語を表す)

・みんなに話す(「に」を用いて連用修飾語を表す)

・僕と彼女は、喫茶店へ出かけた(「と」を用いて並列の関係であることを表す)

接続助詞

接続助詞とは、前後の文や文節を繋ぐ役割の助詞です。接続助詞により「仮定の順接」「仮定の逆接」「確定の順接」「確定の逆接」のいずれかを表すことができます。

・明日が雨なら、休みになる(「なら」を用いた仮定の順接)

・明日が雨でも、仕事になる(「でも」を用いた仮定の逆接)

・今日は晴れたので、仕事になる(「ので」を用いた確定の順接)

・今日は晴れたが、休みになる(「が」を用いた確定の逆接)

副助詞

副助詞とは、色々な語に付いて意味を添える役割の助詞です。目的が多岐にわたるため以下の例をご覧ください。

・水こそおいしい(協調)

・水はおいしい(題目)

・水もおいしい(同類)

・水だけおいしい(限定)

・水くらいおいしい(程度)

・水などやめよう(例示)

・水さえおいしくない(類推)

なお、副助詞をつけなくても文意は変わらないことが多いです。ただし、前後の文章に強調や例示など特別な意味を与える効果があります。

終助詞

終助詞とは、文章の終わりに付いて意味を添える役割の助詞です。終助詞があると、「希望」「禁止」「疑問」などの意味が加わります。

・出かけたら楽しいだろうな(「な」を用いて希望を表す)

・面白かったわ(「わ」を用いて感動を表す)

・明日は働くな(「な」を用いて禁止を表す)

・これでいいのだろうか(「か」を用いて疑問を表す)

「てにをは」の正しい使い方は?

実は、「てにをは」を正しく使いこなすのは難しいことではありません。間違えやすいポイントを紹介します。

格助詞の「は」「が」を使い分ける

格助詞の「は」と「が」はどちらも主語に付いて意味を与えます。どちらを用いても相手になんとなく意味が伝わることが多く、間違いに気づきにくいです。

助詞の間違いで文章の主人公が変わる例

「は」と「が」を間違えて使うと文意が変わってしまうことがあります。例えば、本当は「自分が手洗いをしている」と伝えたいのに、意味が変わってしまうケースを見てみましょう。

×私が帰ったら手洗いをしている。

〇私は帰ったら手洗いをしている。

前者の文章だと、「自分が帰宅したら誰かが手洗いをしていた」という意味に読み取れてしまいます。

助詞の間違いで文章のニュアンスが変わる例

「は」と「が」は文章に対する強調度合いが違います。

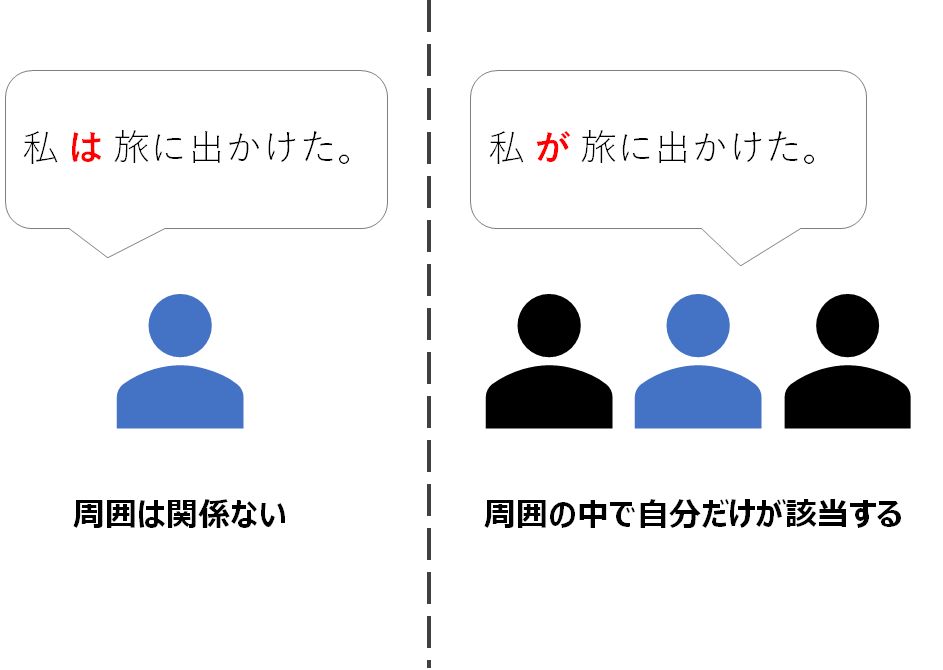

a.私は旅に出かけた。

b.私が旅に出かけた。

aは「周囲に関係なく自分が旅に出かけた」というニュアンスで伝わります。一方、bは「周囲の中で自分だけが旅に出かけたという意味で伝わるはずです。また、bのほうが自分の存在を強調します。 どちらも文章の主人公は「私」ですが主張の強さが変わります。受け手から見ると語気の強さが変わるため、主語に「は」と「が」を付けるときは、どちらがより適切か考えてから書きましょう。

場所を表す「に」「で」を使い分ける

「に」と「で」はどちらも場所を表す助詞です。しかし、「に」が状態を表すのに対し、「で」は動作を表す文意を持ちます。

×私と彼は、喫茶店に待ち合わせした。

〇私と彼は、喫茶店で待ち合わせした。

待ち合わせをするという動作は人の意志を持ちます。そのため、動作を強調するような文章の場合は「で」を用いて表現しましょう。 一方、喫茶店で待ち合わせをしている状態を表すときは、「に」を用いた文章が適切です。

×待ち合わせをした喫茶店で彼がいる。

〇待ち合わせをした喫茶店に彼がいる。

この場合、文章の主役は彼ではなく喫茶店です。「喫茶店に彼がいる状態」を示すときは、同じ場所を表す助詞だとしても「に」が妥当と言えます。 「に」と「で」は、どちらも何となく意味が伝わることは少なくありません。しかし、文意を正しく伝えたいなら適切に使い分けましょう。

行き先を表す「に」「へ」「まで」を使い分ける

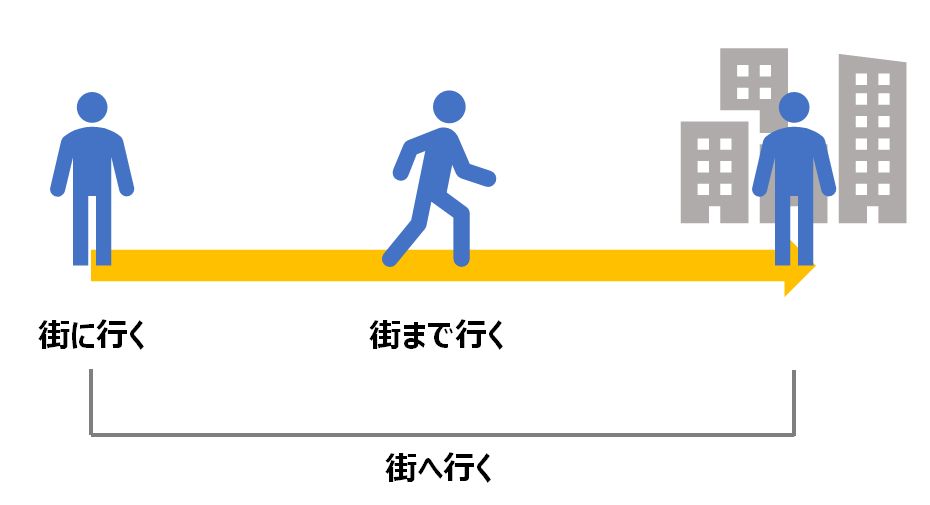

「に」「へ」「まで」はいずれも行き先を表す助詞です。ニュアンスの要素が強いため難しいですが、図で説明しましょう。

a.街に行く(目的地が街である)

b.街へ行く(目的地に向かう) c.街まで行く(目的地へ移動している)

以下のように、「に」「へ」「まで」を使い分けます。

- 「に」…目的地

- 「へ」…移動する方向や一連の状態

- 「まで」…移動中の状態

いずれも行き先を表す助詞ですが受け取り方が変わるため上手に使いこなしましょう。

「てにをは」のトレーニング方法

「てにをは」を正しく使いこなすためには1週間程度でいいのでトレーニングをしましょう。助詞の使い方は、ただ書いていてもなかなか上達しないからです。

業界紙で新聞記者経験がある僕ですが、恥ずかしながら編集・ライターの師匠やお客様から、「てにをは」の間違いを何度も指摘されてきました。学生時代の国語力とはあまり関係ないので、みなさんも日々の生活の中で取り組んでください。

自分の文章を音読する

自分で書いた文章は一度音読してみましょう。実は、意外と「てにをは」改善効果が期待できるトレーニング方法です。

書き言葉だと助詞の違和感に気づかなくても、声に出してみると助詞の間違いがあることに気づきやすいです。たとえば、滑らかに読み上げられなかったり文章からイメージしにくかったりするとき、「てにをは」がおかしいということは少なくありません。

僕は黙読派ですが唇を動かして文章を読むことが多いです。音声読み上げツールを使い、機械に文章を読み上げてもらうライターもいると聞きました。

音読するクセがつくと、文章を書いたときに自分の文章の違和感に気づきやすくなります。

僕も1週間程度続けただけで「てにをはがよくなった」と言われた経験があるので、ぜひみなさんも自分の文章の音読を試してみてください。

正しい日本語の文章を読む

正しい文章を書きたいなら、新聞や書籍を中心に正しい日本語の文章をたくさん読みましょう。「てにをは」だけでなく語彙力や文章のリズム感も身につきます。

おすすめは、五大紙(読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞)の新聞です。新聞記者、とりわけ全国紙の記者ともなると「誰が読んでも正しい日本語」を要求されます。「てにをは」の使い方も参考になるはずです。

誰かに添削してもらう

自分が書いた文章を誰かに添削してもらうのもおすすめです。

自分で書いた文章を音読して確認したけれど、自信がないときは身の回りの人に読んでもらいましょう。「てにをは」がよいと言ってもらえれば自信になりますし、悪かったらどのポイントを改善したらいいか教えてもらえば、文章力を身に付けることができます。

多くの文章は誰かに何かを伝えるために執筆されます。ぜひ、第三者の添削を受け、客観的に読んでも文章の意味が正しく伝わるようにトレーニングしましょう。

関連記事:客観的な文章とは?客観性のある文例と記事作成テクニック

まとめ

テレワークの普及により、職場の仲間やお客様など、他人とメールやチャットで会話することが増えたのではないでしょうか? 以前よりコミュニケーションが取りづらくなったと感じる方は、「てにをは」の使い方が十分ではないかもしれません。 「てにをは」を正しく使えるようになると、自分の考えを文章で伝えやすくなります。ぜひ今日から意識してみてください。

記事を書く仕事がしたい、記事を書いているがレベルアップできずに悩んでいるという方は、ぜひ以下の記事をご覧ください。

CONTACT

コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。

また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。