株式会社エストリンクス代表取締役。2012年、htmlコーダーや業界紙の新聞記者を経てWEBライティング専門の記事作成代行・エストリンクスを創業。クラウドワークス様でのウェビナーなど、SEOやコンテンツマーケティングに関する講演実績多数の上級ウェブ解析士。

WEBサイトを運営している方の多くは自社の検索順位に関心をお持ちだと思います。自然検索からの流入はコンバージョン(問い合わせ)に大きく影響するからです。

2012年の創業以来、エストリンクスでは9年間コンテンツSEOの切り口から記事作成に取り組んでいます。近年は静岡県内のお客様を中心に、ウェブ解析士の目線からSEOを支援する機会も増えました。そこで、お客様からよく話題に挙がるのはこんな質問です。

自発的に情報収集するユーザーへ自社サイトを露出するために、SEOは必須のマーケティング施策です。ここでは、施策時に押さえておくべきSEOのポイントを紹介します。

SEO対策と呼ばれることもありますがここではSEOにて表記を統一して進めます。自社の性質上、コーディング領域より記事コンテンツの話題が得意ですがご容赦ください。この記事では、当社の過去の失敗も交えながら「SEOとは?」をお伝えします。

Contents

SEOとは?

SEO(Search Engine Optimization)とは検索エンジン最適化を意味します。一般に、ユーザーがGoogleで検索したときに、自社のWEBサイト(ホームページ)が上位表示されるように調整し、自然検索からの流入を促す施策です。また、特定のキーワードでの順位向上やタイトル改善によるクリック率向上もSEOに含まれます。

SEOの主な施策

主なSEO施策は、内部施策(HTMLの文書構造およびコンテンツの最適化)と外部施策(被リンク獲得・ソーシャル施策)です。SEOでは実行した施策を評価し、自社の見込み顧客となるユーザー獲得や問い合わせ数の向上を目指します。

SEOは、Googleの検索エンジン最適化と考えて構いません。日本国内の検索エンジン利用率は、GoogleとYahoo!(Googleの検索エンジンを利用)がおよそ95%を占めているからです。なお、Yahoo!の検索エンジンはGoogleのアルゴリズムを採用しています。

関連記事:YahooのSEOで検索順位を上げたい!googleの検索アルゴリズムとの違いを説明

GoogleのアップデートとSEO

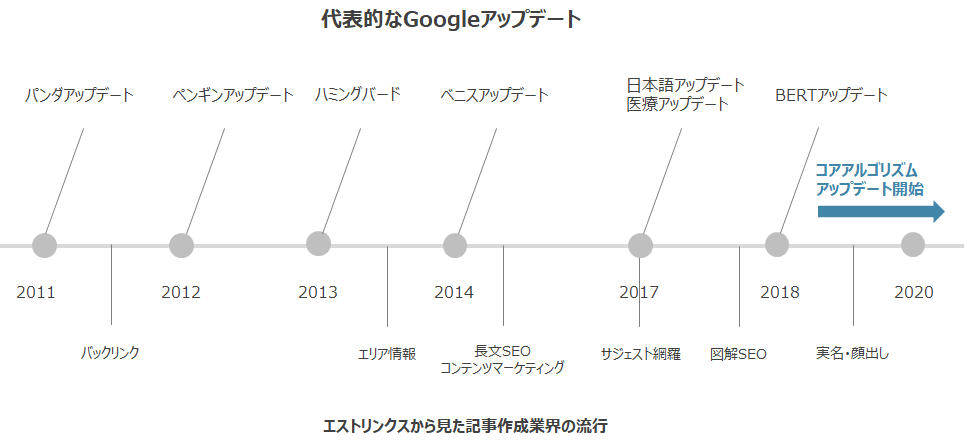

SEOに強いWEBサイトを目指す前に、Googleの理念、そしてアルゴリズムのアップデートとSEOの歴史を知ると、いまのSEOがわかりやすくなるはずです。

そこで、SEOの歴史を簡単に一覧形式で作成しました。

|

パンダアップデート (2011年) |

コンテンツを重視する流れが始まった。 |

|

ペンギンアップデート (2012年) |

スパムSEO(Googleを欺く手法)が排除されるようになった。 |

|

ハミングバード (2013年) |

コンテンツの質を重視するようになった。 |

|

ベニスアップデート (2014年) |

ユーザーの地域属性に紐づいた検索結果になった。 |

|

モバイルフレンドリー (2015年) |

スマホに対応していないサイトの評価が下がるようになった。 |

|

日本語アップデート (2017年) |

日本語圏に限定した異例のアップデートで、キュレーションサイト(他サイトの情報をまとめたサイト)を排除した。 |

|

医療アップデート (2017年) |

日本語圏に限定した異例のアップデートで、医療・健康分野の情報を精査した。 |

|

BERTアップデート (2018年) |

自然言語処理技術により、文脈に応じて単語の意味を理解できるようになった。 |

|

コアアルゴリズムアップデート (2018年~) |

検索結果を最適化するためにGoogleが3~6ヶ月に1回実施するアップデートの総称 |

Google創業者のラリー・ページは、「完ぺきな検索エンジンとは、ユーザーの意図を正確に把握し、ユーザーニーズに一致するものを返すエンジンである」と述べています。

つまり、Googleはユーザーニーズに応える検索エンジンを作りたいのにスパムSEOを行うWEBサイトに邪魔されるため、彼らを排除するためにアップデートを繰り返してきた歴史があるのです。

ちなみに、SEO記事作成会社の視点から独自の年表を作成しました。どんなコンテンツを制作すべきかの流れがイメージできるかもしれません。

SEOの目的

SEOの目的はコンバージョン(問い合わせ)数の向上です。

検索上位への表示やページビュー数向上が目的になりがちですが、検索順位の向上やページビュー数増加だけでは成果が出ません。

SEOを始めるなら、カスタマージャーニーマップを作図後、検索意図を考えたコンテンツ作成やWEBサイト内の回遊しやすさを改善し、ユーザーが商品購入やサービス利用するサイト設計を目指しましょう。

関連記事:カスタマージャーニーマップとは?作る目的と作り方をプロが伝授【事例5選】

SEOのメリット

SEOのメリットは、低コストで購買意欲のあるユーザーを中長期的に集客できる点です。

- リスティング広告と違い、検索上位になると無料でWEBサイトに集客できる

- 購入意欲が高くコンバージョンしやすいユーザーの流入が獲得できる

- 上位表示によるブランディング効果が得られる

関連記事:SEOのメリットとデメリットは?対策の必要性や効果がある事業者

SEOのデメリット

SEOのデメリットは、成果が出るまで時間がかかるうえに、Googleアルゴリズムを攻略するための技術力やコンテンツ制作に人的コストがかかる点です。

- Googleの評価に時間がかかるためSEOは即効性がない

- Googleが望む品質のコンテンツの制作に人的コストがかかる

- キーワードによっては上位表示が難しい

- 検索エンジンのアルゴリズムにより順位変動が起きると対策が必要になる

SEOは高品質なコンテンツ制作や専門知識が求められるうえに時間もかかります。しかし、中長期的に見ると大きな成果が見込める施策です。18ヶ月程度でリスティング広告費を回収できるというデータもあるので、長期的なWEBマーケティング施策として考えましょう。

Googleが検索順位を決める仕組み

Googleは、インターネット上にある膨大な数のWEBサイト・ページをインデックス(登録)、評価し、キーワードごとに最も関連性が高いサイトを検索上位に表示します。

WEBサイト・ページの評価と検索順位を決定するのがアルゴリズムです。

SEOは、Googleのアルゴリズムから評価されるページのHTML文書構造やコンテンツの最適化、あるいは被リンク獲得施策と言えます。

Googleのアルゴリズム

Googleのアルゴリズムは200項目以上の要因で構成されており、アルゴリズムのガイドラインは一般公開されています。

ここでは、Googleが検索順位を決める主な5つの要因を整理しました。

- ユーザーの「検索意図を把握する」

- 「ウェブページの関連性」を評価する

- 「コンテンツの品質」を評価する

- デバイスごとの最適化など「ユーザビリティ」を評価する

- 検索したユーザーの「文脈の考慮」をする

Googleのアルゴリズムを正しく理解して最適なWEBサイト作りをするのがSEOです。

Googleが重要視する評価基準E-A-T

Googleはページの評価基準においてE-A-T(専門性・権威性・信頼性)を重視しています。特に、医療アップデートの影響から日本語圏のYMYL領域ではアルゴリズムはE-A-Tを強く重視します。

※Your Money Your Life=財産や生命に関わるジャンル

SEO施策ではE-A-Tを高めてGoogleから評価されるWEBサイト作りを目指します。

ここでは、E-A-Tについて簡単に説明します。

Expertise(専門性)

Expertise(専門性)は、GoogleからWEBサイトやコンテンツが専門的であると評価されることを言います。

たとえば、初心者ブロガーが日常の記事を更新するなかでSEOについて1記事執筆するより、GoogleはSEO会社が定期的に発信するSEOに関する記事を高く評価します。

専門性を高めるためには高品質な記事作成が必要不可欠です。SEOに成功する記事作成外注のポイントを「記事作成代行サービスに外注するなら!SEOで成功するWEBライティング依頼のすべて」の記事で紹介します。

Authoritativeness(権威性)

Authoritativeness(権威性)は、GoogleからWEBサイトやコンテンツの作成者がその分野の専門家と認められることを言います。

たとえば、「SEOとは」というキーワードで検索したとき、以下のどちらの記事を読みたいでしょうか?

- a.書籍を出版しているSEOコンサルタント

- b.初心者ブロガー

おそらく多くの人がaを選ぶと思います。人間と同様、Googleも権威ある専門家の記事を高く評価するのです。

たとえば、この記事は「静岡 SEO」で検索3位のSEO・コンテンツ制作会社の代表取締役が執筆しています。Googleやこの記事の読者の方にとって権威性があると感じてもらえるか、ぜひTwitterから感想お聞かせください。

Trustworthiness(信頼性)

Trustworthiness(信頼性)は、誰が書いた記事か、その人物・WEBサイトが信頼できるかを言います。

たとえば、ライターや運営企業の情報を見て、記事が信頼に足るかを評価する人は少なくないはずです。

情報の鮮度を気にするユーザーも少なくありません。Googleは最新情報を評価するため、最新データの記事に更新するのもSEO施策において大切なことです。

ブラックハットSEOとは

ブラックハットSEOとは、検索エンジンの穴を突いて検索上位を獲得するスパム施策を言います。対義語のホワイトハットSEOは、ここまで紹介したSEOの施策です。

Googleはスパムサイトに対してペナルティ(検索順位を圏外に落とす)を与えると明言しており、事実多くのWEBサイトがペナルティを受けた歴史があります。

ブラックハットSEOのやり方の具体的な例を挙げましょう。

- 自作自演サイトのリンク購入

- コンテンツの自動化

- 競合WEBサイトのコピーコンテンツ

- 過剰な相互リンク

- ユーザーからのレビューの購入

- リダイレクトの乱用

多くのブラックハットSEOは淘汰されてきました。

いまだに一時的な順位向上が見込める施策もありますが、SEOの目的である中長期的なWEBマーケティング施策ではありません。また、一部の手法は違法なので仮に「順位が上がる」と思いついてもやらないでください。

当社の創業当時、自作自演サイトからのリンクはSEOの定番手法でした。記事作成のご依頼も外部リンク用記事が中心でしたが、Googleの検索エンジンのアルゴリズムが進化するのに伴い、みるみる発注数が減少したことはよく覚えています。Googleは明確にブラックハットSEOを否定しているので対策手法として実行しないようにしましょう。

関連記事:ブラックハットSEOとホワイトハットSEOの違いは?やり方一覧とペナルティリスク・解除方法

SEOの対策方法

SEOの対策方法について大きく3つのグループに分類しました。

それぞれの手法や実際にやるべきことを紹介します。

キーワード選定

自社が出会いたいユーザーを想像して彼らが検索するキーワードを選定するのはSEOの第一歩です。集客や検索上位が目指せるキーワードを選ぶコツをお伝えします。

どんなキーワードが効果的か考える

まずは、自社が出会いたいユーザーの検索するキーワードを想像しましょう。

たとえば、当社の事業領域はSEO・SNSアカウントの運用およびコンテンツマーケティング用の記事作成です。事業会社のWEBマーケティング担当者さんに認知してもらうため、「SEO会社」「記事作成会社」、あるいはこれらに関連する複合キーワードで対策を考えます。

キーワードの検索ボリュームを調査

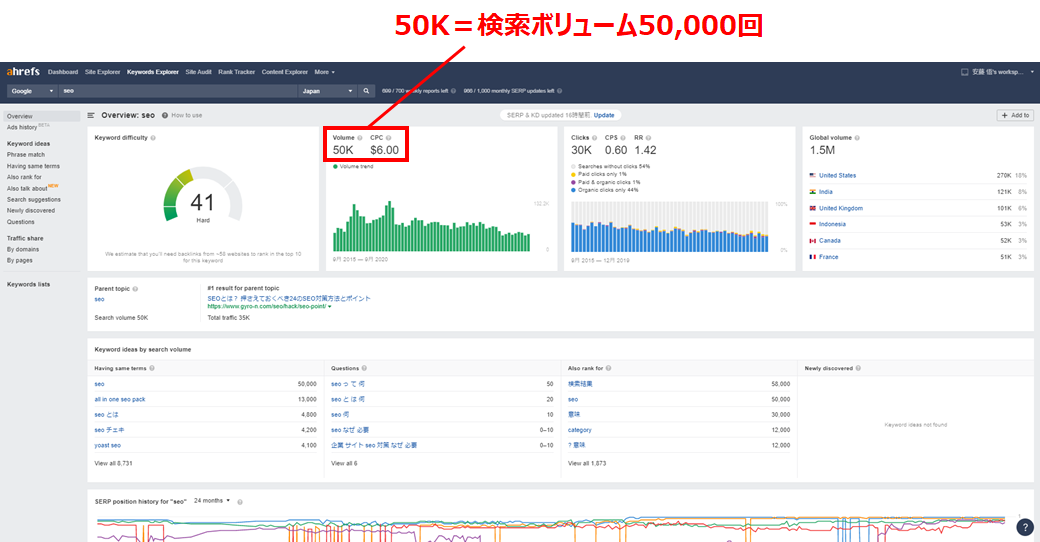

キーワードの方向性が決まったら検索ボリュームを調査しましょう。

検索ボリュームはGoogleのキーワードプランナーや各種SEO分析ツールを使います。たとえば、簡単にアタリをつけたいときは当社だとahrefs(エイチレフス)の「Keywords Explorer」を利用することが多いです。

まずは「SEO」の検索ボリュームは50,000回でした。ちなみに、ahrefsだとキーワードごとの対策難易度も出ますがスコアは41(最高100)のようです。

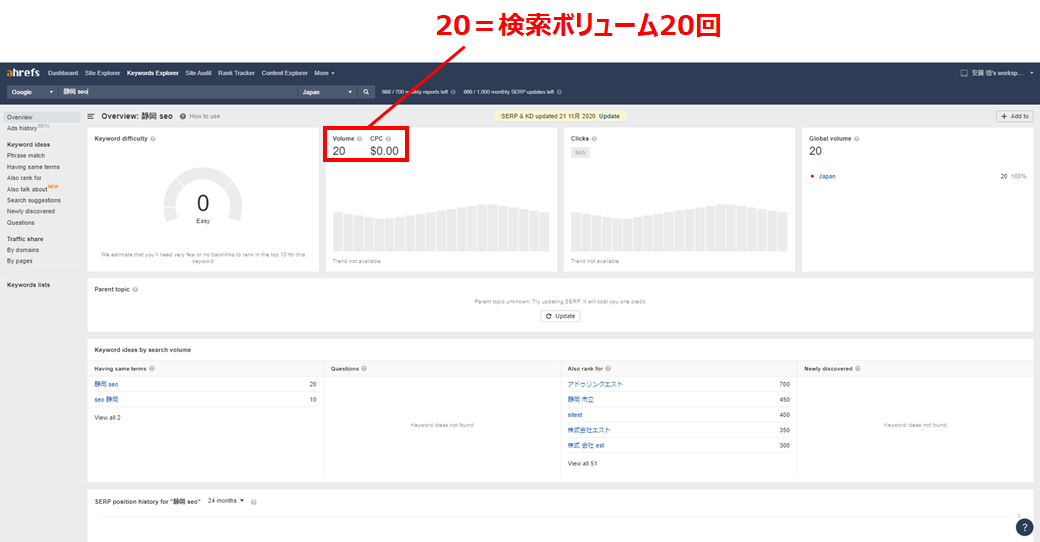

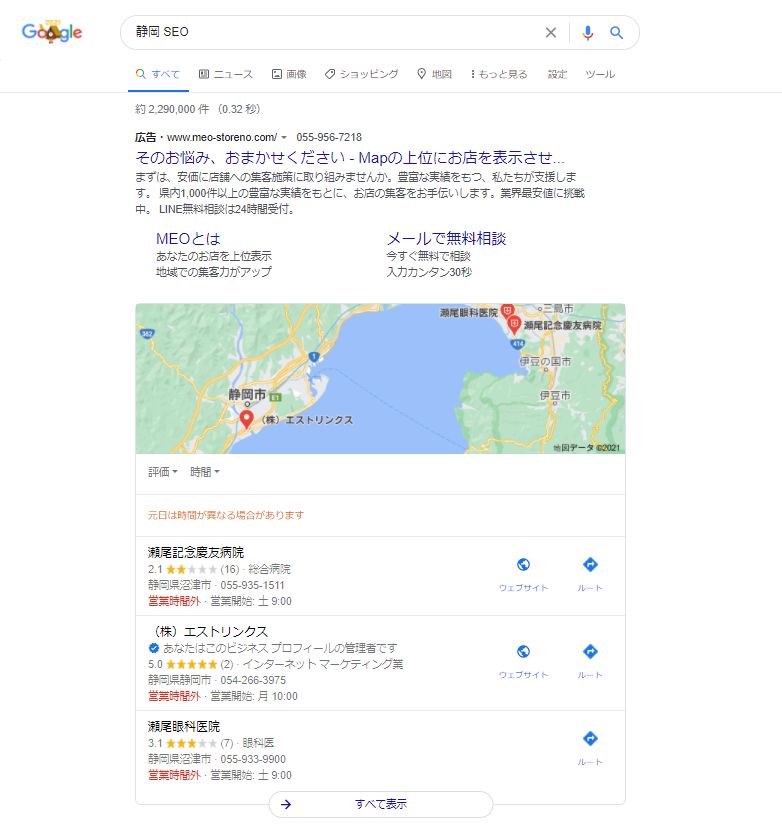

次に、「静岡 SEO」の検索ボリュームを調べてみましょう。

こちらは検索ボリュームが20回のようです。対策難易度は0なので「SEO」で対策するよりも簡単だとわかります。

キーワードの検索ボリュームは大きければいいわけではありません。この場合、「SEO」より、まずは「静岡 SEO」のほうが検索上位を狙える可能性は高いと考えられます。

関連記事:ahrefsの使い方は?SEO競合調査ツールを使いこなす方法

キーワードの検索クエリタイプを分析

さて、狙うキーワードを絞り込んだらキーワードの検索クエリタイプを分析します。

検索クエリとは、ユーザーが検索エンジンの検索窓に入力する語句のことです。ここでは、事業者側から見たキーワードという意味でとらえていただいて構いません。

|

検索クエリの種類 |

検索クエリの意味 |

検索クエリの例 |

|

インフォメーショナルクエリ |

言葉の意味や問題解決方法が検索意図 |

「SEOとは」「腕立て伏せ 方法」 |

|

トランザクショナルクエリ |

商品やサービスの利用、取引行動が検索意図 |

「メンズ コート 購入」「靴 通販」「試験 日程」 |

|

ナビゲーショナルクエリ |

特定のWEBサイトへ行くのが検索意図 |

「Amazon」「楽天」「YouTube」「Twitter」「エストリンクス」 |

主にSEOで狙うべき検索クエリは、インフォメーショナルクエリまたはトランザクショナルクエリのいずれかです。

一般に、インフォメーショナルクエリは記事コンテンツ制作、トランザクショナルクエリはWEBサイトのサービス改善により検索上位を目指します。

当社では創業から9年間、記事作成を通じてコンテンツSEOに取り組んできました。Googleが考える検索意図およびコンテンツ品質を満たしたコンテンツ制作を行い、インフォメーショナルクエリで検索上位を目指します。検索意図については『検索意図とは?考え方・調べ方・ズレが出ないSEO記事作成の方法を解説』の記事で詳しく紹介します。

なお、ベニスアップデート以降、ローカルSEOが注目されるようになりました。

このように、近年のGoogleは検索エンジンに検索クエリを打ち込むと地図が表示されることが多いです。

なお、Googleマイビジネスを使ったローカルSEO=MEO(Map Engine Optimization)に取り組む事業者様も増えました。

MEOについて詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

>>MEOとは?Googleマイビジネスを使ったローカルSEOのやり方を徹底解説

キーワードのユーザーニーズ分析

狙うべきキーワードが決まったらユーザーニーズを分析します。

キーワードを分析し、記事構成を考える手法は「記事作成のコツ」のページで詳しくまとめました。SEOに強い記事構成を考える手順がわかるのでぜひご一読ください。

>>【初心者向け】記事作成の手順とは?わかりやすい記事の書き方ができるテンプレート

内部対策

SEOの内部対策とは、自サイト内のサイト階層の設計やHTMLコーディングの最適化などの施策を指します。

スマートフォンを利用するユーザーが増えたため、モバイルファーストなサイトかも見られるようになりました。

ここでは、HTMLの基礎知識を紹介します。実は、1年ほどHTMLコーダーの仕事もしていました。入門編として参考にしていただければ幸いです。

HTMLの文書構造の最適化

まずはGoogleのクローラーがサイトへ流入したときに機械的に読みやすいHTMLの文書構造を目指しましょう。

間違ったHTMLの記述は、Googleに対してコンテンツの意味を正しく発信できなくなる原因です。SEO施策を実施する前に、サイト側に不備がないか確認することをおすすめします。

titleタグの最適化

titleタグはページ固有の情報を設定しましょう。

時々、すべてのページのtitleタグが共通した文章のサイトを見かけます。当社がSEOコンサルティングを担当したお客様も、当初タイトルタグが全ページ共通で伸び悩んでいました。

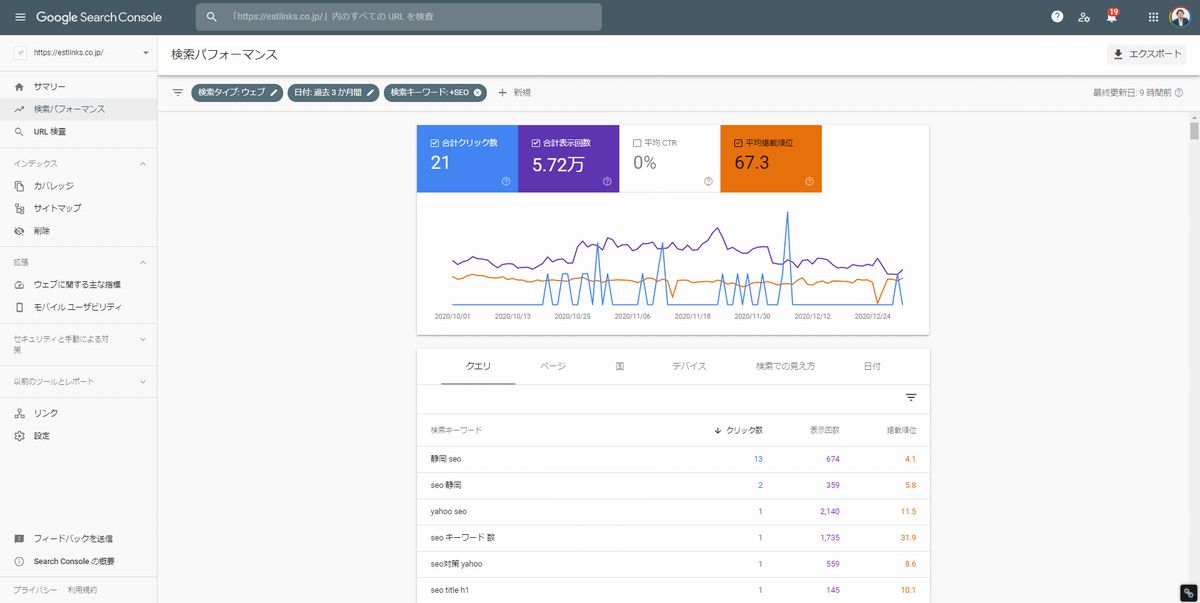

titleタグをページごと分けた結果、さまざまなキーワードが検索上位になった具体的な例を紹介します。Search Consoleの推移を見ると、titleタグ最適化の効果がわかるはずです。

※現在、2020年12月のGoogleアップデートの影響を受けたため再度施策を見直し中です。

サイト開設から約6ヶ月間なかなかページビューが伸びずにいました。

複数のポイントを改善しましたが、titleタグを見直した結果、全体に検索順位が改善された例です。

titleタグをページごとに変更する

metaタグの最適化

かつてSEOに効果があったmetaタグですが、いまは効果がないとするのが一般的な見解です。

なぜ、現在はSEO効果がないのでしょうか?meta keywordsやmeta descriptionを悪用し、対策キーワードを詰め込んだスパム的なSEO手法が横行したからと考えられます。

ただし、meta descriptionはGoogleの検索結果に表示されるため、クリック率に影響します。

meta descriptionは検索結果の専有面積やクリック率に影響します。

SEOをサイトへの集客・問い合わせ数増加まで見込んだ施策とするなら、metaタグの最適化はSEOに効果があります。

サイト制作会社に依頼したときに、古い知識でmetaタグにスパム的にキーワードを詰め込まれていないか注意して確認しましょう。

metaタグは適切に記述し、ユーザーがクリックしたくなる内容にする。

関連記事:meta descriptionとは?SEOに最適な文字数と設定方法

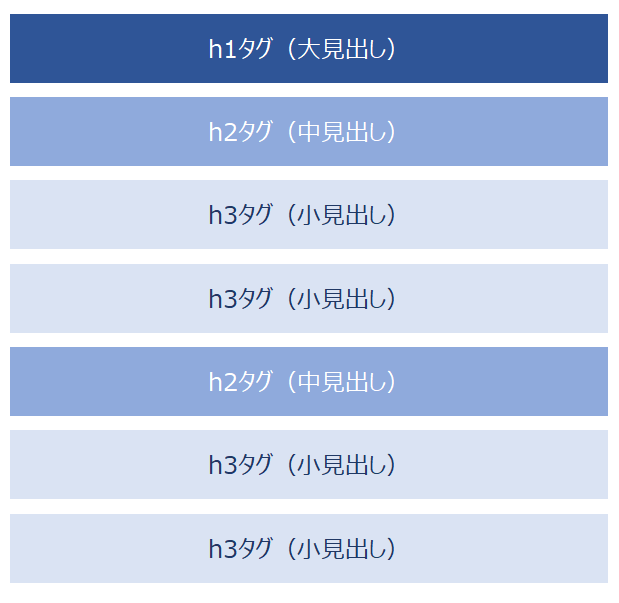

hタグの最適化

hタグ(見出しタグ)は適切な順序・回数を守って使用しましょう。 よくある間違いは、hタグの順序がバラバラだったり装飾のために乱用したりするケースです。

hタグは以下のように使いましょう。

hタグは、h1、h2、h3と見出しの大きさが小さくなります。

記述のルールが緩くなっていますが、あくまで原則ですがh1タグは記事中1回に収めましょう。また、HTML文書構造に則り、h2タグの中にh3タグが入るようにしてください。

metaタグは適切に記述し、ユーザーがクリックしたくなる内容にする。

関連記事:h1タグとは?SEO効果と正しい使い方を解説【2021年最新】

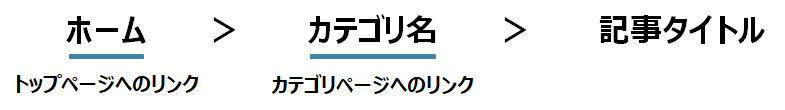

パンくずリストの最適化

パンくずリストの最適化はWEBサイトの内部リンクを集めるために実施しましょう。

カテゴリ名の部分ですが、ぜひ「狙っているキーワード」で「狙ったページ」にリンクを貼ってください。

パンくずリストとは、童話『ヘンゼルとグレーテル』で主人公が森の中で迷子にならないよう、通り道にパンくずを置いたエピソードに由来します。WEBサイト内で迷子にならないよう、パンくず(サイトの階層と内部リンク)を設置しているのです。

お恥ずかしながら、2021年1月現在、当サイトのパンくずリストが不完全な状態なので悪例として紹介します。

本来、「コラム」ではなく、「SEO」や「記事作成」などの文言でパンくずリストを設置すべきです。コラムページ全体の価値は増しますが、他社のWEBサイトと比べて「SEO」「記事作成」などのキーワードでリンクが集まりにくい構造になっています。

制作当時の2017年はSEO事業参入前でしたが、今見直すとパンくずリストも最適化すべきだと反省しています……。現在はパンくずリストの修正も依頼中です。みなさんは同じミスを繰り返さないようにしましょう。

パンくずリストは検索順位を上げたいキーワードとページURLで最適化する。

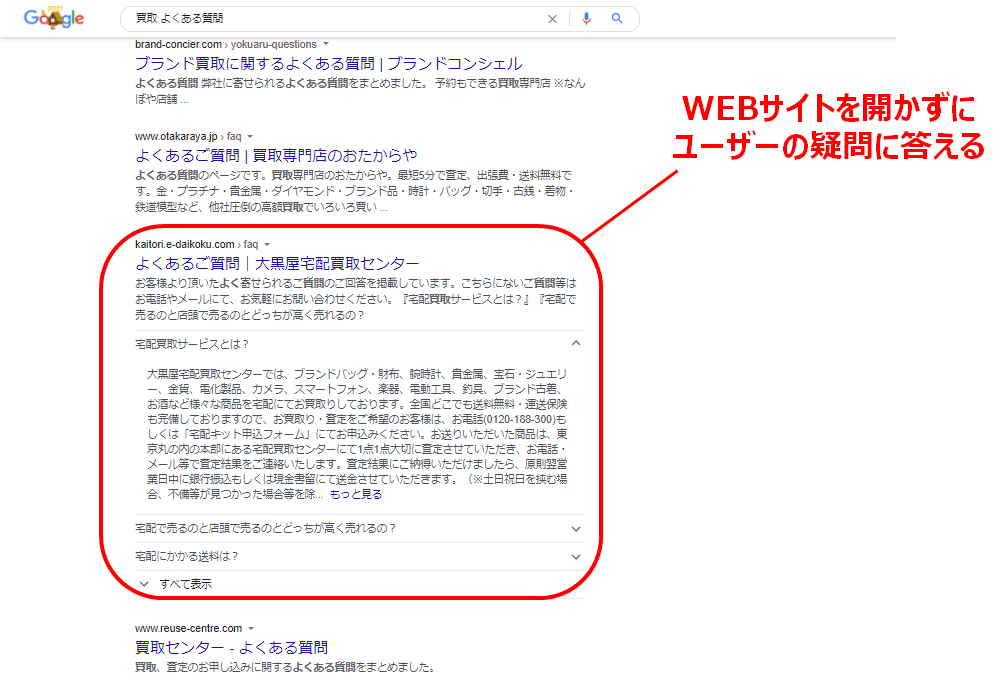

構造化マークアップ(スニペット用の最適化)

近年、SEOで注目を集めているのが構造化マークアップです。Googleで検索したとき、自社のWEBサイトがスニペット表示されるように対策します。

構造化マークアップによりユーザーのよくある質問に回答、Googleの専有面積を広く獲得している具体的な例です。

専有面積を広く取っているので検索結果のクリック率向上が期待できます。

このほか、構造化マークアップによって以下のようなことができます。

- ページの著者が運用するSNSアカウントとWEBサイトを紐づける

- Googleの検索結果にパンくずリストを表示する

- 商品レビューの点数を表示する

検索順位の向上に効果があるかは明らかにされていませんが、構造化マークアップはクリック率向上が見込めます。E-A-Tにも関連する領域なので可能な範囲で取り組みましょう。

構造化マークアップを実装し、スニペット対策や著者情報を紐づける。

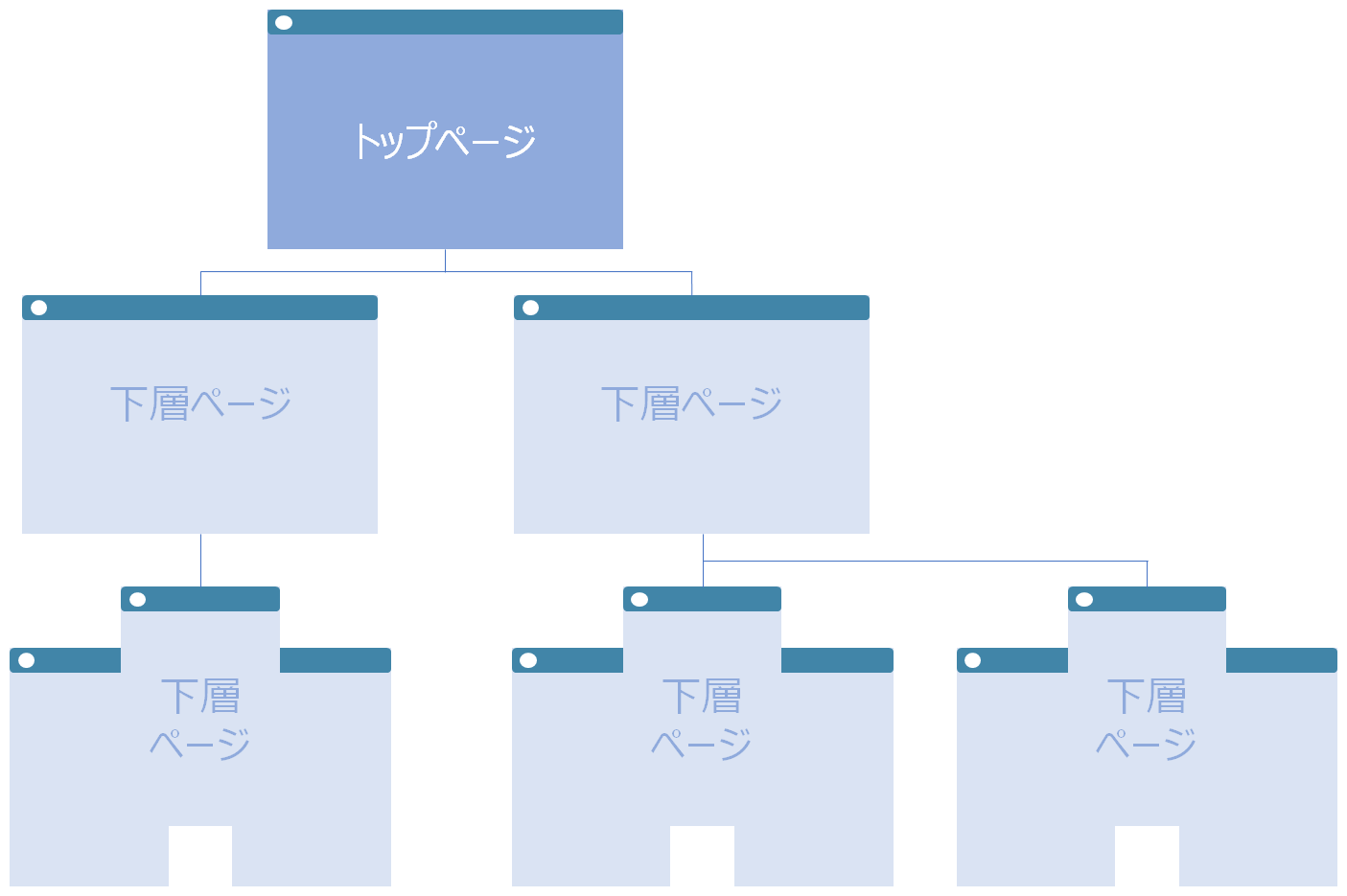

WEBサイトの階層の最適化

GoogleのクローラーがWEBサイト内を巡回しやすいよう、サイト階層を最適化しましょう。

googleのクローラーは<a href>タグのみリンクをたどることができます。そのため、ユーザビリティおよびSEO視点でWEBサイトの階層を最適化するには<a href>タグで必要なページ同士がリンクされているか確認しましょう。

Googleは「トップページから2クリックですべてのページにたどり着けること」が重要だと公式に発言しています。トップページに近いほど重要なページだと評価されやすいので、検索順位を上げたいページは階層のレベルを上げましょう。

検索順位を上げるため、トップページからすべてのページへリンクを貼りたくなるかもしれません。しかし、スパムSEO的な発想をgoogleは評価しません。重要度の高いページのみトップページからリンクを送りましょう。

内部リンクの基本は、ユーザーにとって必要な情報を、最適なタイミングで届けることです。ユーザビリティを意識すると、おのずと最適なサイトの構造がわかると思います。

Googleのクローラーがたどりやすくするため、タグでページを繋いで最適化する。

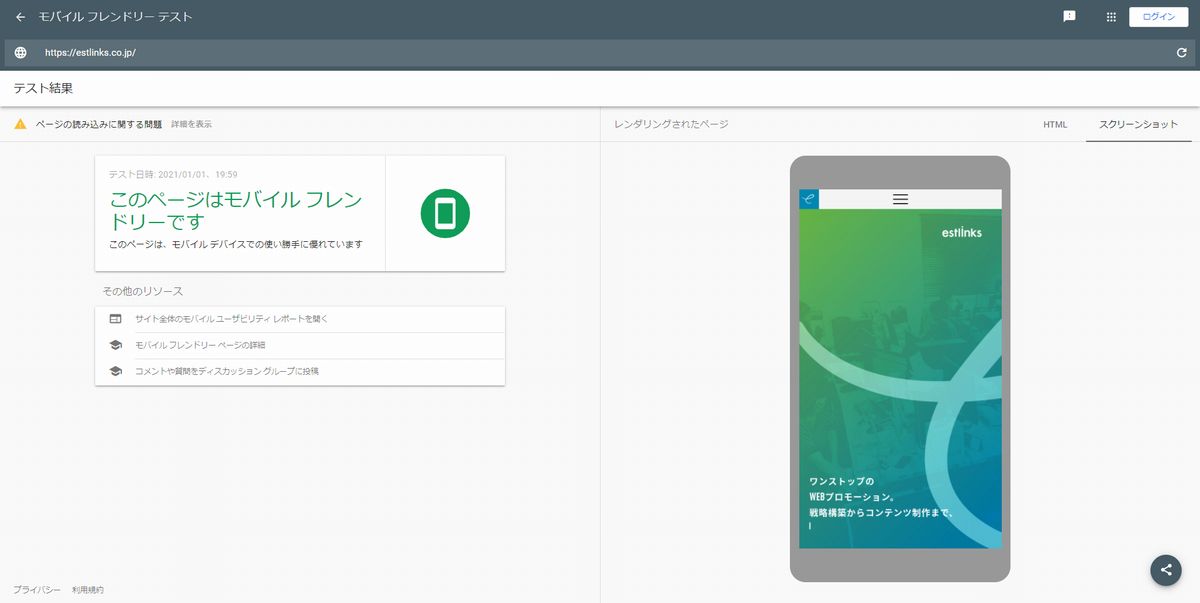

モバイルフレンドリー(スマホ最適化)

スマートフォンでの閲覧用に最適化されたWEBサイトはGoogleから高い評価を受けます。そこで、モバイルフレンドリーなWEBサイト作りを心がけましょう。

当社がSEOを支援中の会社様のWEBサイトをGoogle Analyticsで分析すると、少なくとも6~7割のユーザーがスマートフォンから流入しています。インターネットの利用がパソコンからスマートフォンに切り替わっている証拠です。

GoogleのモバイルフレンドリーテストでWEBサイトを分析してみましょう。

当社サイトはモバイルフレンドリーと評価されました。リンクのタップしやすさや縦スクロールでの閲覧しやすさが理由でしょうか。

なお、当社のようなBtoB事業はBtoCのサイトと比べるとパソコンの流入が多いです。しかし、Googleがモバイルファーストを掲げる以上、BtoBの会社でもスマートフォンで見やすいWEBサイト作りをして損はありません。

文字サイズやタップしやすさなど、スマホで閲覧しやすいUI/UXを心がける。

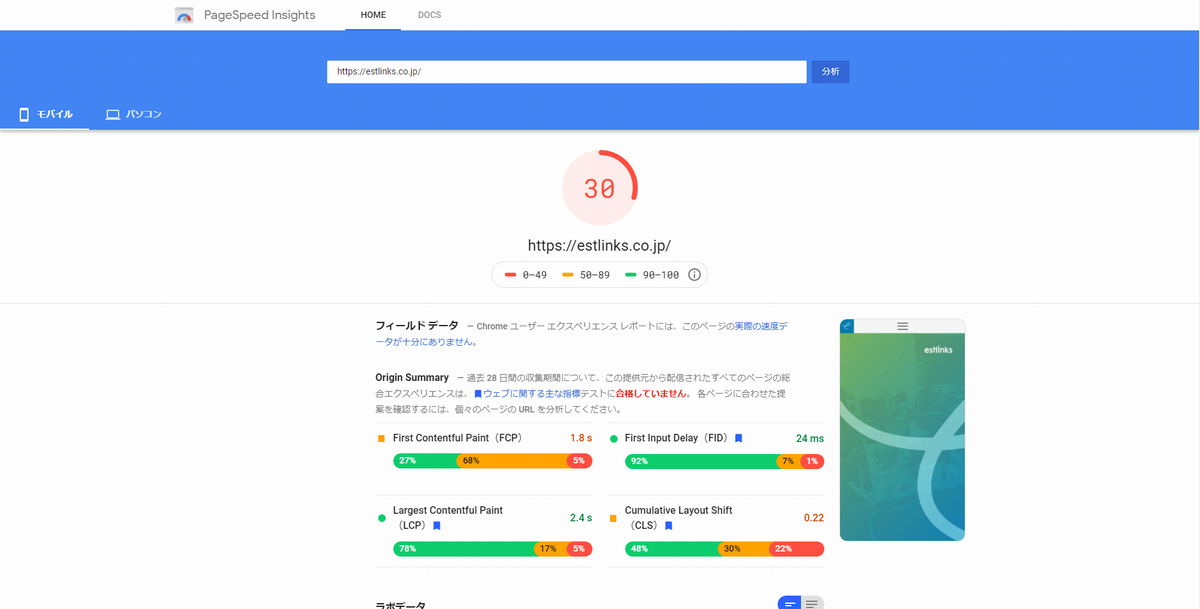

UI/UXの最適化

2020年6月にGoogleが発表したコアウェブバイタルの内訳は、ページの表示速度・ユーザーアクションに対する反応速度・レイアウトの安定性の3要素で構成されています。

2021年以降のWEBサイトは、UI/UX(乱暴に言えば、デザインと、デザインによるWEBサイト内での行動しやすさ)の最適化により、ユーザーの検索体験を向上させることが重要です。

画像やアニメーションが重たくて読み込み時間が遅かったり、HTMLやCSS(スタイルシート)の崩れでユーザーに不快な印象を与えたりと、ユーザーの不快感や違和感をGoogleはスコア化します。

ページスピードインサイトという分析ツールを使って評価しましょう。

2021年1月現在、当社のWEBサイトはコアウェブバイタル(ページのデザインや読み込み速度も評価対象とする仕組み)への対応が十分とは言えません。ページスピードインサイトで分析すると、100点満点中で30点の評価でした。ページスピードの改善に向けた取り組みも実施中です。

当社サイトの場合、Googleが掲げるUI/UXを妨げる要因として、主に以下のような課題が見つかりました。

- 画像サイズの圧縮やフォーマット変更

- スタイルシートによる読み込み遅延

ページスピードインサイトでの分析をもとに修正すべき項目を最適化する。

URLの正規化

URLの正規化とは、同じ内容のページURLが複数存在するとき、評価されるべきページを統一してGoogleに伝えることです。

URLの正規化が必要なよくある例をまとめました。

- URLの「index.html」の有無

- URLの「www」や「暗号化」(httpとhttps)の有無

- パラメーター

- ページ内リンク

対策手法は301リダイレクト(恒久的にURLを移行)またはcanonicalタグが考えられます。前者は「www」や「暗号化」の正規化に、後者は「パラメーター」の正規化に適した方法です。

当社がSEOを支援したお客様の例ですが、ページ内リンクが10個程度あるためにページURLが重複していました。Canonicalタグにて対策しています。ページURLの重複について『検索意図の重複のチェックと対策方法は?カニバリがない美しいWEBサイト作りのコツ』で詳しく解説します。

低品質コンテンツの除外

Googleが定義する低品質コンテンツをWEBサイトからなくしましょう。低品質コンテンツの具体的な例は以下が挙げられます。

- 自動生成されたコンテンツ

- オリジナルコンテンツがないページ

- 競合のWEBサイトのコンテンツの無断コピー

- 価値が低いアフィリエイトサイト

- コンテンツと関係ないキーワードの埋め込み

- キーワードの過剰な使用

- ユーザーの利便性を妨げる誘導ページ

- 隠しテキスト

低品質コンテンツによるSEOペナルティは、事業会社様が普通にコンテンツを制作している限りほとんど発生しないと思います。過去のスパムSEOや広告が多いアフィリエイトが大半です。

ただし、事業会社様が記事作成していても、文字数が過度に少なく情報が薄い低品質コンテンツを制作する可能性はあります。ページの情報量が少なすぎないか、ほかのページと統合できないかは注意して執筆しましょう。

関連記事:SEOと文字数の関係は?長文コンテンツが上位表示される理由

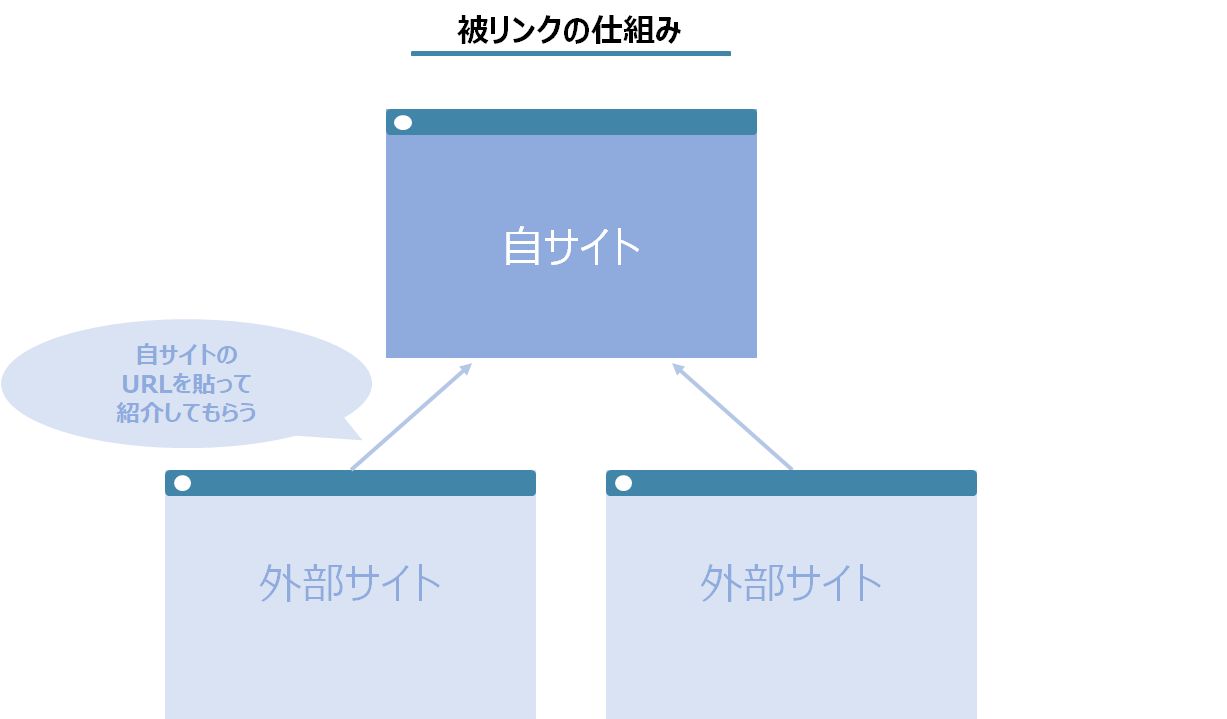

外部対策

外部対策は、自サイト以外で行われるSEOの施策を言います。外部対策=被リンク獲得施策と考えてよいでしょう。

ソーシャルからの流入について言及するSEO会社様もいます。当社もソーシャルからの流入がSEOに好影響を与えたと考えられる例があるため、あわせて紹介します。

被リンク獲得施策

良質な被リンクの獲得はSEOにおいていまでも効果的です。WEBサイトのE-A-Tを決める一要因に被リンクの質があります。

WEBマーケティングに詳しい方だと、「リンクは今もSEO効果があるのか?」とご相談いただくことがあります。結論、良質な被リンクはSEOに効果的です。

2011年頃までのGoogleは被リンクの質量から検索順位を決定していました。ペンギンアップデート(低品質なリンクをSEOの評価から除外するGoogleアップデート)以降、被リンクの評価を下げる動きがあったので、被リンク=古い施策とお考えの方もいるのでしょう。

当社は、WEBマーケティングや編集プロダクションの発想で被リンク獲得施策を考えます。被リンクについて詳しいことは『被リンクとは?SEOに効果がある良質な被リンク対策例』のページをご覧ください。

ソーシャル施策

ソーシャルシグナル(SNSでWEBサイトをリツイートやシェア)は、SEOに効果がないとGoogleの担当者が公式に発表しています。

一方で、GoogleのSEOスタートガイドを読むとソーシャルメディアについて言及されています。ブログ記事やメールと同様、ソーシャルメディアでも興味を引く有益なWEBサイト作りを目指そうと記述があるのです。

人を引きつける有益なコンテンツを作成すれば、このガイドで取り上げている他のどの要因よりもウェブサイトに影響を与える可能性があります。ユーザーは閲覧したときに良いコンテンツだと感じると、他のユーザーに知らせたいと思うものです。その際、ブログ投稿、ソーシャルメディアサービス、メール、フォーラムなどの手段が使われます。

ちなみに、GoogleのSEOスターターガイドのこの一文から、コンテンツ・リンクがSEO上重要なことはGoogle公式の見解と言ってよさそうです。深読みしすぎであると前置きしたうえで、ソーシャルメディアでの拡散もリンク文脈に含まれるのではないでしょうか?

近年、SEO会社様の中でもソーシャル施策に言及する意見が見られます。WEBサイトの存在感が増す、指名検索数が増えるといった文脈で語られることが多いです。

当社運営サイトでも、特定の都道府県からのソーシャル流入が増えたあとで、その地域の検索順位が他の地域と比べて10位以上向上した例が見られました。いずれの地域も記事中に含まれていないことから、ソーシャル流入はSEOに影響を与えている可能性はあると考えられます。SNS運用について詳しくは『SNSマーケティングとは?特徴・やり方・効果を徹底的に解説』をぜひご覧ください。

SEOに必要な分析ツール

SEOに必要な分析ツールを紹介します。多くのSEOコンサルタントが以下のツールを使っています。

無料でSEO診断できるツールもたくさんあります。『無料で使えるSEO診断ツール17選!WEBサイトのSEO施策状況を今すぐチェック【目的別】』では、HTMLのコーディングからコンテンツ評価、検索順位チェックまで、無料で調査できるチェックツールを一挙紹介します。

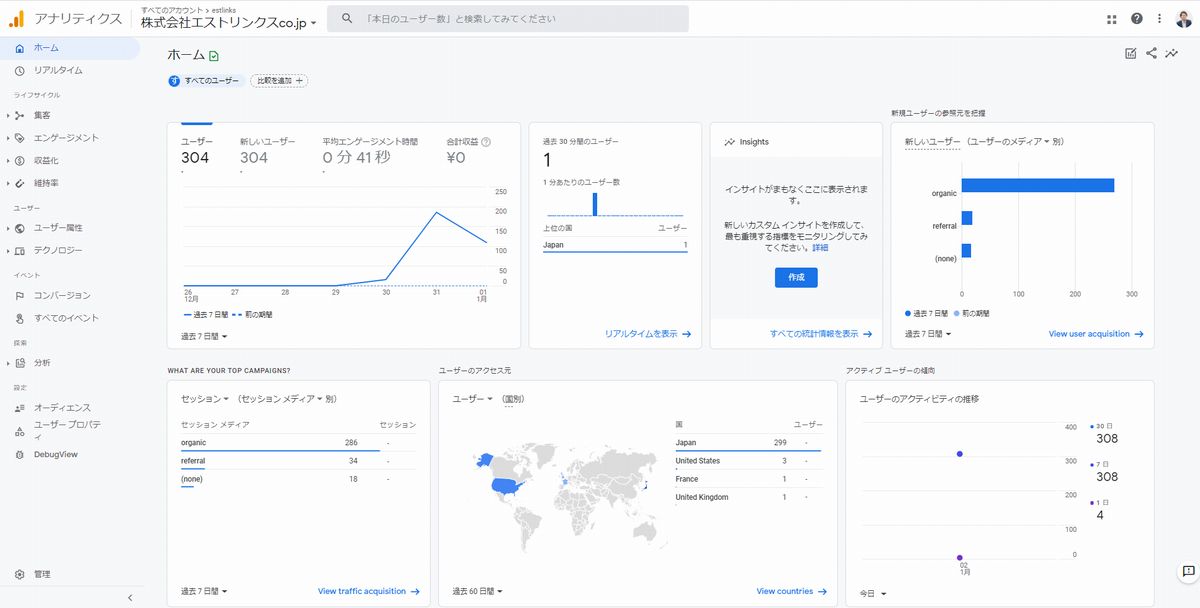

Google Analytics

Google Analytics(グーグルアナリティクス)は、WEBサイトに訪問したユーザー数やユーザーの行動分析、評価ができる無料ツールです。SEOに携わる方ならほぼ確実に導入しています。

最近、Google Analytics 4に進化しました。ユーザー行動も取得できる状況なので、Google Analyticsの分析のコツを少しだけ紹介します。

- 自社のWEBサイトに訪問したユーザー数

- 直帰率と離脱率

- イベント数

どれだけのユーザーがWEBサイトに訪問し、満足したかを分析・評価しましょう。

Google Analytics 4に移行しましたが、自社のWEBサイトで上位表示されているページは、イベント数が表示回数の2~4倍ありました。スクロールやクリックなど、適切にユーザー行動を促す記事がSEOで評価されているようです。

Search Console

Search Console(サーチコンソール)は、自社のWEBサイトをGoogleで検索したときに「どんなキーワードでヒットしているか」「そのキーワードでどれだけのユーザーがクリックしたか」など、検索順位やタイトルの訴求率がわかるツールです。 検索上位のためにSEOに取り組んでいるなら、施策の効果を評価するうえでSearch Consoleは非常に重要なツールと言えます。

また、Search Consoleは低品質コンテンツやサイト構造のエラー確認、ページを更新したときのGoogleクローラー呼び込み(Google検査、fetch as Google)ができます。

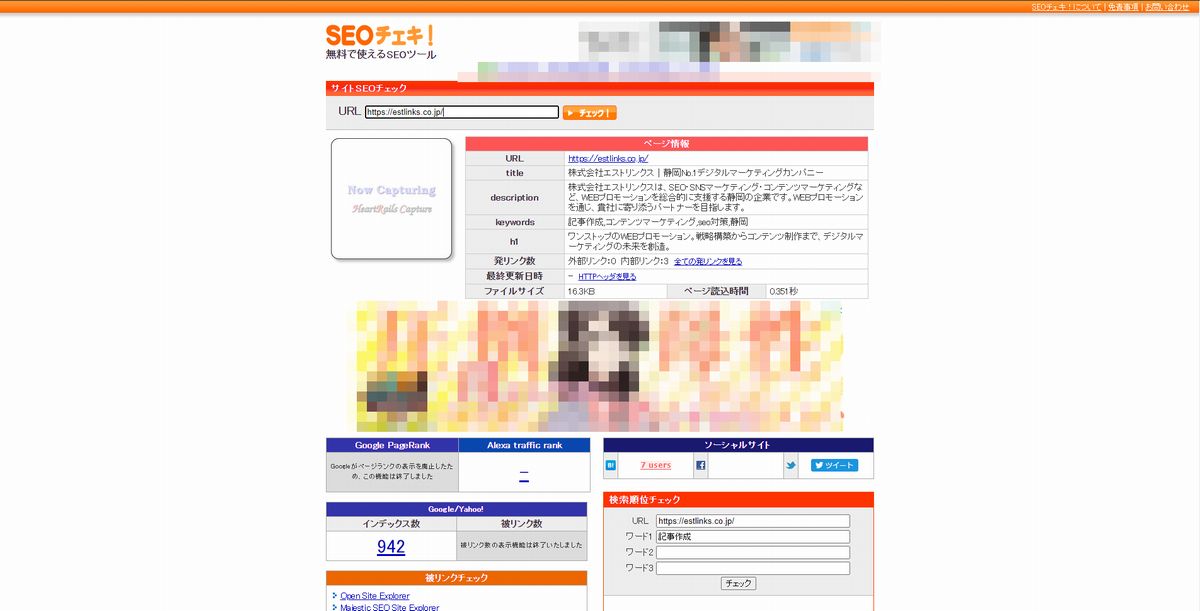

SEOチェキ!

古くから存在する無料のSEOツールがSEOチェキ!(セオチェキ)です。

WEBサイト内のインデックス数や使用サーバー、検索順位チェック、キーワード出現頻度チェックなどが分析できます。

以前はドメイン取得年月日が取得できたため、競合のWEBサイトのドメインエイジがわかりました。しかし、現在はドメイン年月日を取得できません。

ahrefs

ahrefs(エイチレフス)は有料のWEBサイト分析ツールです。当社では、SEOの初期調査で一番使っています。

ahrefsの利用目的は主に以下です。

- 競合のWEBサイトのドメインパワー

- 競合のWEBサイトが取得している外部リンクの質量

- 競合のWEBサイトが検索上位を獲得しているキーワード

まとめ

SEOはGoogleのアルゴリズムを正しく分析し、評価されるWEBサイト作りをするWEBマーケティング施策です。

- 自社が対策すべきキーワードを明確にする

- HTML文書構造やコンテンツ最適化による内部対策を行う

- 被リンク獲得やソーシャル流入による外部対策を行う

上記の観点から継続的に取り組むことでSEOはあなたの会社に大きな成果をもたらします。ユーザー目線を忘れず、正しいWEBサイト運用に取り組みましょう。

エストリンクスは創業9年、コンテンツSEOに取り組んできた会社です。WEBサイトの初回診断は無料。SEOマーケティングに取り組みたい方はお気軽にお問い合わせください。

CONTACT

コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。

また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。