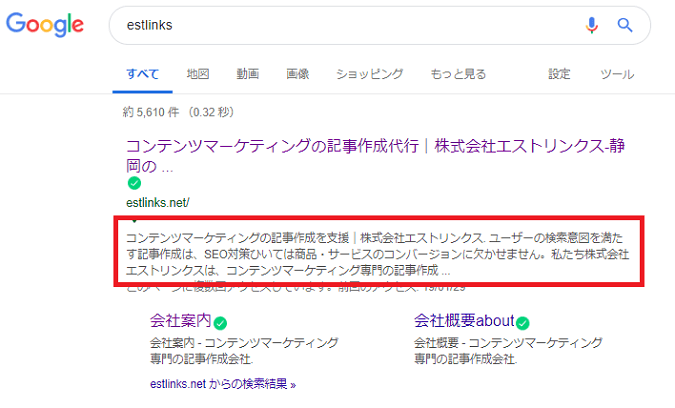

meta description(メタディスクリプション)は検索結果に表示されるWEBページの説明文のことです。

ユーザーにとって、ページを開いて自分が求める情報にたどり着けるかを決めるため、クリック率ひいてはSEOに影響します。

今回は、meta descriptionの意味・定義とSEOに与える影響、書き方のコツを紹介します。

meta descriptionを正しく実践すると、よりWEBサイトの集客が向上します。SEOのマーケティング効果を高めるため、meta descriptionのポイントを理解しましょう。

Contents

meta descriptionとは?

meta descriptionとはWEBページの概要を記述した説明文を指すHTMLテキストのことです。検索エンジンの検索結果で、タイトルの下に表示されます。

metaタグはheadタグ内に記述します。そのため、WEBページを閲覧したときにmeta descriptionで記述した文章は表示されません。

<head>

<meta name=”description” content=”ここにサイト説明を入れます">

</head>

ちなみに、meta descriptionを分解すると、「meta」(ギリシャ語で後ろを意味する)と「description」(説明)を意味します。HTMLテキストには英語や各言語から生まれたタグも多く、タグごとの言葉の意味がわかると、理解がスムーズになるはずです。

meta descriptionのSEO効果

2021年現在、meta descripitonに直接的なSEO効果はないというのが一般的な見方です。では、meta descriptionはSEOに意味がないかというとそうではありません。

僕がHTMLコーダーの仕事をしていた2010年頃は、meta descriptionへのキーワードの記述はSEOに有効な対策と言われていました。しかし、スパムSEOをするWEBサイトオーナーが増えたからか、いつしかGoogleはmeta descriptionを検索アルゴリズムの評価対象外としたようです。

検索順位の向上には不要

Googleの検索エンジンはWEBページの評価をするうえで、meta descriptionを評価の要素に加えていません。したがって、meta descriptionにキーワードを詰め込んで記述しても、SEOで順位が上がることはないのです。

また、Googleの『検索エンジン最適化(SEO)スターターガイド』ではmeta descriptionの使用にあたって「避けるべき方法」をアナウンスしています。

・ページの内容と関連のない description メタタグを記述する。

・「これはウェブページです」や「野球カードについてのページ」のような一般的な説明を使用する。

・キーワードだけを羅列する。

・サイトのドキュメントの内容をそのまま description メタタグにコピー&ペーストする。

出典:検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド|Search Consoleヘルプ

上記のように機械的な書き方をせず、WEBページの内容を正しく反映したmeta descriptionを書きましょう。

ちなみに、地元でSEOコンサルティングに入らせていただくと、3社に1社はmeta descriptionが全ページ統一されています。あなたの会社のWEBサイトはページごとに固有のmeta descriptionになっていますか?ぜひ確認してみてください。

クリック率向上には効果的

適切なmeta descriptionの記述は間接的にSEOに効果を発揮します。

ユーザーにとってmeta descritptionの説明文は、ページタイトルと同様にWEBサイトをクリックするか決める判断材料です。

ユーザーの検索意図を捉えたmeta descriptionは、そうでない記述に比べてより多くのユーザーがクリックします。クリック率の向上とページビュー数増加の意味ではmeta descriptionはSEOに効果的です。

meta descriptionの書き方

実は、meta descriptionは手動で記述をしなくてもGoogleが自動的にWEBサイトのテキストを抽出します。そのため、こだわらない場合は記述自体が必要ありません。

とは言えmeta descriptionを記述することでクリック率は向上します。もしmeta descriptionを記述するなら機械的に書いたり各ページ固有にしたりせず、各ページ固有の内容にしてください。

ここでは、WEBサイトへのmeta descriptionの書き方や推奨文字数・内容を紹介します。

meta descriptionの基本はページの要約

meta descriptionはページの内容を正しく伝える要約文を意識して書きましょう。

descriptionとは説明や要約を意味します。検索するユーザーの視点に立ち、自ページがユーザーのニーズに沿った内容であることを簡単に説明してください。なお、特殊文字は検索エンジンが正しく認識できずスニペットが空白になるためおすすめしません。

ページの内容を端的に要約できて検索エンジンが必要だと判定したら、スニペット(GoogleやYahoo!の検索結果の説明文)に反映されます。言いかえると、meta descriptionが反映されないときはユーザーの検索意図を捉えた要約になっていないかもしれません。

meta descriptionを書いたのに反映されないときは、「ユーザーの検索意図に沿っていない」または「Googleクローラーのページ解析が終わっていない」のいずれかが考えられます。

クローラーを呼び込むときはGoogle検査(旧:fetch as google)を試してみてください。やり方は、Search Consoleを開いて検索窓にページURLを記入したらクリックし、指示通りにインデックスをリクエストするだけです。

よいmeta descriptionを書いたのに反映されないときは、Search ConsoleでGoogle検査を実施しましょう。検索結果に反映されるはずです。

デバイスごとの最適な文字数

BtoC事業者なら50文字以内、BtoB事業者なら120文字以内を目安にmeta descriptionを書きましょう。

- スマートフォン…検索結果に表示される文字数は50文字

- パソコン…検索結果に表示される文字数は120文字

デバイスごとに適切なmeta descriptionの文字数は異なります。

GoogleやYahoo!、Bingなどの検索エンジンによって、あるいは同じ検索エンジンでも仕様変更によって文字数は変わります。

ユーザーは文字を左から読むので、なるべく前半で検索ユーザーのニーズを満たす文章表現を心がけてください。

結果的に、meta descriptionに対策キーワードを使う可能性は高いです。1~2回程度キーワードが含まれた文章でも、googleからスパムSEOと判定される可能性はまずありません。

関連記事:SEOに最適なキーワード数はいくつまで?最適な個数と出現率の結論

meta descritionの設定方法

WEBサイトにmeta descriptionを書くとき、HTMLサイトかWordpressかで書き方が異なります。

HTMLでの設定方法

HTMLのページではhead内にmeta descriptionを記述します。冒頭で紹介した通りですが、以下のようなコーディングになります。

<head>

<meta name=”description” content=”ここにサイト説明を入れます">

</head>

ちなみに、HTMLでは通常<タグ>~</タグ>と閉じますがmetaタグは</meta>でタグを閉じません。また、さらにちなみにですが、HTML5では<meta~/>のような閉じ方を省略してよいことになりました。

WordPressでの設定方法

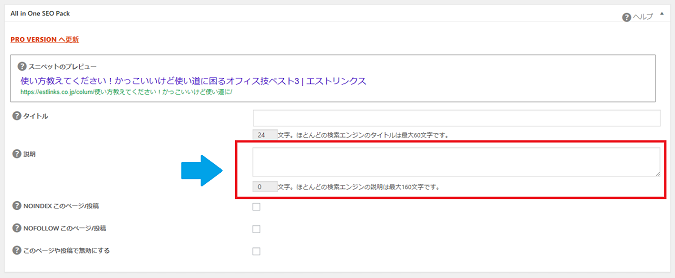

WordPressの場合、たとえばAll in One SEO Packというプラグインを使うと、投稿ページの下部にmeta descriptionを記載する欄が表示されます。

そこにmeta description用の文章を記入すると、検索結果に表示されるようになります。

なお2021年現在、All in One SEO Packを使わなくてもmeta description設定ができるWordpressテーマも増えました。

まとめ

meta descriptionの正しい記述は、ユーザビリティを向上させるためSEOに効果があります。ただし、間違った使い方をすると逆効果です。

今回の記事を参考にしながらmeta descriptionを正しく記述しましょう。

「あらためてSEOとは何をすべきか?」とお悩みの方に向け、初心者でもわかりやすいように『SEOとは?初心者にわかりやすく対策方法と仕組みを説明』という記事を書きました。今回ご紹介したmeta descriptionの内部対策を含め、キーワード選定・内部対策・外部対策のポイントを紹介しています。制作現場でも活用できる記事なのでぜひご覧ください。

CONTACT

コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。

また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。