株式会社エストリンクス代表取締役。2012年、htmlコーダーや業界紙の新聞記者を経てWEBライティング専門の記事作成代行・エストリンクスを創業。クラウドワークス様でのウェビナーなど、SEOやコンテンツマーケティングに関する講演実績多数の上級ウェブ解析士。twitter

SEOに取り組むにあたって、機械的に分析・評価できるツール、できたら無料の診断ツールをお探しではないでしょうか?

SEO診断にあたって調査や評価をすべき項目は実に多いです。主要な調査項目を挙げてみました。

おすすめのSEO診断ツールを機能別に、できる限り無料ツールを優先してまとめました。内部対策や外部対策の成果の評価、あるいは競合調査に取り組みたい方はぜひご覧ください。

ここで取り上げる評価項目でわからない部分がある方は、ぜひ『SEOとは?初心者にわかりやすく対策方法と仕組みを説明』の記事をご覧ください。

Contents

SEO診断ツール【HTML・UI/UXチェック】

HTMLのコーディングやUI/UXなどの内部対策はSEOを始めるうえで欠かせません。特に、2021年からコアウェブバイタル(ページの速度やデザインもGoogleの評価指標とする仕組み)が始まるため、ページの表示速度やデザインの重要度は増す一方です。

今後ますますUI/UXの評価はSEOに影響すると考えられるので、現在のWEBサイトに問題がないか、内部対策は押さえておきましょう。

2021年1月現在、とある検索キーワードで1位を獲得していた記事ですが、別のメディアから自サイトへお引越しさせたところ順位が下がりました。本文は変わらずドメインパワーはむしろ上がっており、サイトのソースコードの違いでデザインが崩れたことが原因ではないかと推測しています。

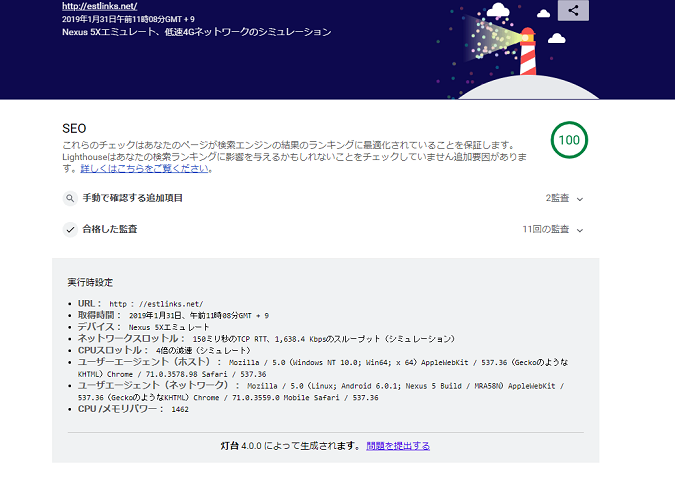

Lighthouse

画像引用元:Lighthouse

Lighthouse(ライトハウス)はGoogle Chromeが提供する無料のSEO診断ツールです。主に内部対策のチェックするのに適しています。

評価基準はGoogleの『ウェブマスター向けガイドライン』に準拠した内容です。Lighthouseの診断項目を一部見てみましょう。

- titleタグに記述はあるか?

- meta descriptionの記述はあるか?

- ページがインデックスを阻害していないか?

- canonicalタグが適切に用いられているか?

- Flashなどがページ閲覧で必須になっていないか?

最低限のSEO対策をしていたら概ね高い評価を受けるはずです。

多くのWEBサイトオーナーにとって、Lighthouseは一度診断をしたあとで何度も繰り返すツールではありません。WEBサイト運営にあたって致命的なミスがないかを確認するために一度確認しましょう。

PageSpeed Insights

画像引用元:PageSpeed Insights

Page Speed Insights(ページスピードインサイト)は、ページの表示速度を評価する無料のGoogleのサイトチェックツールです。100点満点でページの速度を測定・スコア化します。

- 90~100点…平均より速いページ表示速度

- 50~89点…平均的なページ表示速度

- 0~49点…平均より遅いページ表示速度

また、Page Speed Insightsはページの表示速度に加えて速度改善のためのアドバイス機能もついています。診断結果にしたがって改善すると、だいたい何秒程度ページの表示速度が速くなるかも分かる優秀なツールです。

Googleは、ページの表示速度が著しく遅いサイトの評価を下げる「スピードアップデート」も実装済みです。また、ページの読み込みに3秒以上かかると約50%のユーザーが離脱するという調査結果もあります。ユーザー・SEOいずれの視点で考えても、ページの表示速度が速いWEBサイト作りは必須です。

参考記事:WEB担当者FORUM|サイト表示が2秒遅いだけで直帰率は50%増加! DeNA事例から学ぶWebの自動最適化手法/日本ラドウェア

モバイルフレンドリーテスト

画像引用元:モバイルフレンドリーテスト

モバイルフレンドリーテストは、Googleが提供する無料のスマートフォン最適化チェックツールです。診断内容は簡単で、以下のように表示されます。

- このページはモバイルフレンドリーに対応しています…合格

- このページはモバイルフレンドリーではありません…不合格

Googleは「モバイルフレンドリーであること」をSEOで評価するWEBサイトの条件に掲げています。モバイルフレンドリーアップデートも実装済みです。

実際に、多くのBtoCサイトでは6~7割程度がスマホユーザーなので、スマートフォンでの表示を優先することは重要だと言えます。UI/UXの観点から見ても、モバイルフレンドリーではないと評価されたWEBサイトは早急に改善しましょう。

Test My Site

画像引用元:Test My Site

Test My Site(テストマイサイト)はGoogleが提供する無料のページ読み込みスピードチェックツールです。

同じくGoogleが提供するPage Speed Insightsと似た機能のツールですが、ページの読み込み時間とユーザーの想定離脱率がわかります。

たとえば、あなたのWEBサイトの離脱率が高いとき、アイキャッチ画像やファーストビューの文言が課題だと感じるかもしれません。しかし、実はページの読み込み時間が長いためにユーザーが離脱していることも考えられます。Test My Siteは、ページの読み込み速度からおよその離脱率を測定できるのが強みです。

なお、希望すると詳細レポートを受け取ることもできます。

SEO診断ツール【選定キーワードチェック】

キーワード選定はSEOで対策するために行います。以下の視点でキーワードを選定します。

- 自サイトが狙うべきキーワードの市場規模が大きいか?

- 競合サイトに対して参入して勝ち目があるか?

- ブランディング効果や売上アップの見込みがあるか?

より多くのページビューやコンバージョンを獲得するため、キーワード選定に使える無料ツールを紹介します。

そもそもキーワード選定に自信がない方は、ぜひ『SEOのキーワード選定方法のコツとは?初心者でも上位表示を目指せるキーワードの選び方』の記事をご覧ください。多くのSEOコンサルタントが、実際に現場でどのようなキーワード選定に取り組んでいるかをまとめました。

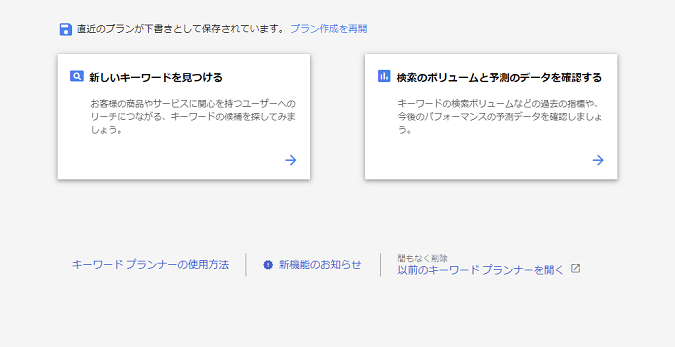

Googleキーワードプランナー

画像引用元:Google広告

Googleが提供する無料のキーワード抽出ツールです。正確な検索ボリュームを抽出するには有料(リスティング広告の出稿が必要)ですが、大まかな市場規模は測定できます。

キーワードプランナーの強みは関連キーワードが抽出できることです。

サジェストキーワード抽出ツールだけでは見落としてしまう、自社の事業内容にあったキーワードを見つけることができます。

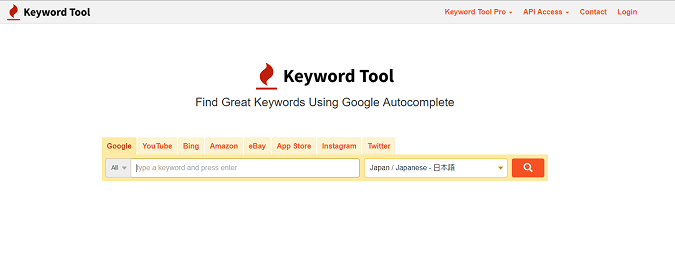

Keyword Tool

画像引用元:Keyword Tool

Keyword Tool(キーワードツール)は最大750個までサジェストキーワードを抽出できるツールです。有料ツールですが無料でも一部の機能を使用できます。

以下の媒体で検索されているキーワードがわかります。

- YouTube

- Bing

- eBay

- App Store

有料版の場合、クリック単価や競合性も確認できます。一部はキーワードプランナーと重複していますが一覧化できるのは便利です。

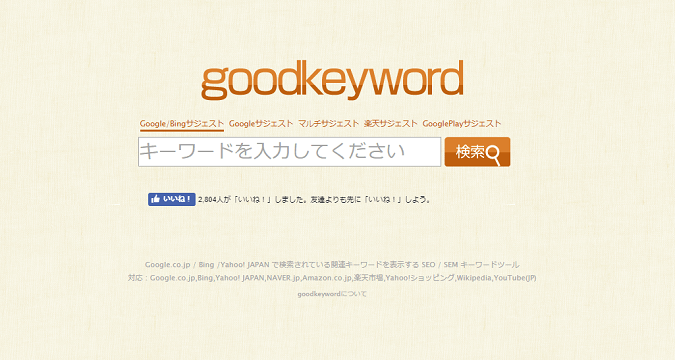

goodkeyword

画像引用元:goodkeyword

goodkeyword(グッドキーワード)はKeyword Toolと同じように、サービス別にサジェストキーワードを抽出できる無料のツールです。

goodkeywordでサジェストキーワードが抽出できる媒体を見てみましょう。

- Bing

- 楽天

- GooglePlay

- マルチ(上記の検索エンジンに加えて、youtubeやwikipedia、NAVERまとめなど)

ちなみに、2004年からの検索ボリュームの推移(Googleトレンドのデータを抽出)もチェックできます。

Googleトレンドの計測期間は最長5年までなので、長期間のトレンドを把握するなら便利なツールです。

Ubersuggest

画像引用元:Ubersuggest

Ubersuggest(ウーバーサジェスト)はサジェストキーワードの選定ツールとしては非常に高性能な無料ツールです。

キーワードに対する月間検索ボリュームや月ごとの検索ボリュームの推移、SEO・広告出稿難易度、クリック単価などの分析ができます。

ラッコキーワード【旧:関連キーワード取得ツール(仮名・β版)】

画像引用元:ラッコキーワード(旧:関連キーワード取得ツール(仮名・β版))

ラッコキーワードはサジェストキーワードを抽出できる無料のツールです。たとえば、「SEO対策」というキーワードで検索すると、以下のサジェストキーワード数が表示されました。

| ツール | 表示されたサジェスト数 |

|---|---|

| 関連キーワード取得ツール(仮名・β版) | 455 |

| goodkeyword | 67 |

| Keyword Tool | 371 |

| Ubersuggest | 109 |

今回紹介したツールの中ではラッコキーワードのサジェストキーワード抽出数が最大値でした。

ラッコキーワードは、サジェストキーワードに加えて同一キーワードを含むQ&Aサイトのページも表示しています。ユーザーニーズの調査やロングテールキーワードを探すときには活躍するツールです。

>>ラッコキーワード(旧:関連キーワード取得ツール(仮名・β版)

SEO診断ツール【コンテンツ品質チェック】

コンテンツの品質はGoogleが上位表示するための重要な要素です。SEOをするならコンテンツの品質はチェックしましょう。

CopyContentDetector

画像引用元:CopyContentDetector

CopyContentDetectorは作成した記事にコピーがないかをチェックするツールです。

Googleは競合サイトから無断複製したコピーコンテンツを嫌います。低品質コンテンツはSEOにおいてマイナスの評価を受けるため、アップロード前に確認しておきましょう。

記事を執筆したのが初心者ライターさんだと、悪意はなくてもコピーコンテンツになることがあります。また、過去の記事がコピーコンテンツだったためにSEOで評価されていないケースも考えられます。低品質コンテンツをアップロードしないよう、コピーコンテンツの有無を確認しておきましょう。

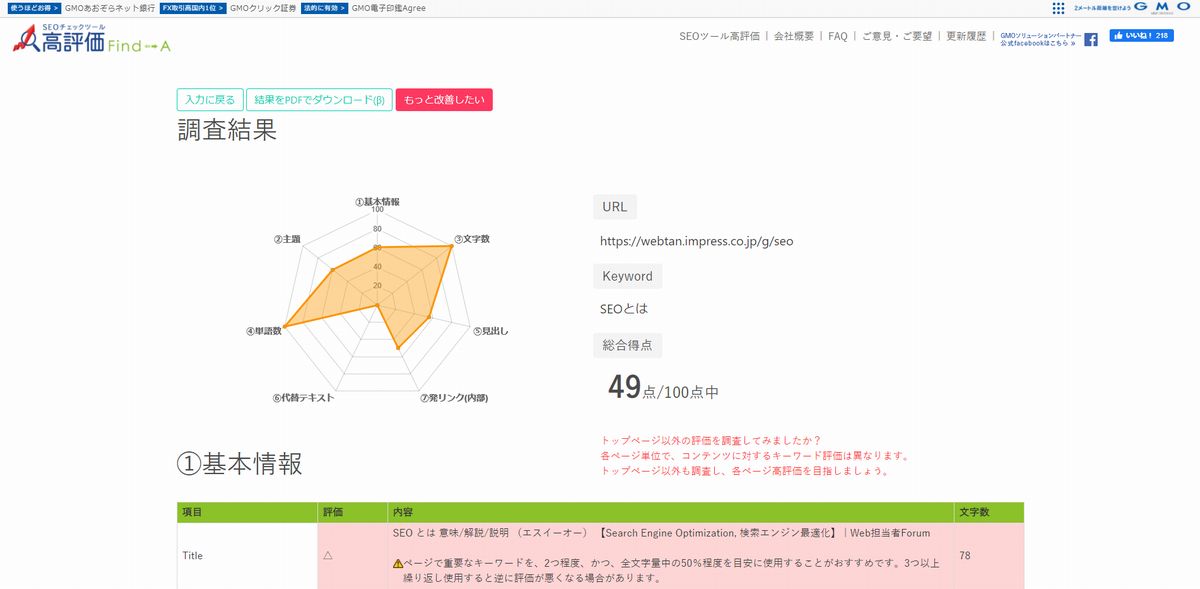

高評価

画像引用元:高評価

高評価はコンテンツの品質を診断する無料のコンテンツ分析ツールです。

上記、試しに当社の記事を検索キーワード「SEOとは」で診断してみました。基本情報はもちろん、文字数や主題、単語数はキーワードに対して正確にとらえているようです。ただ、2021年現在は見出しや発リンク数(内部リンク含む)、代替テキストが少ないことが原因と診断されています。

ただし、必ずしも高評価のスコアがアテになるわけではありません。試しに、「SEOとは」で1位を獲得しているWEB担当者フォーラムのページを分析・診断してみましょう。

当社が「SEOとは」のWEB担当者フォーラムに明確に負けている点は単語数と発リンク数でした。

実際に記事を見ながらSEO視点で比較、分析してみると、WEB担当者フォーラムは

- SEOに関する最新記事やカテゴリ記事数が多い

- 辞書的なページ構造なので情報が網羅されている

- 被リンクやSNSなどその他要因で優れている

上記のような点で優れていると考えられます。自社や競合のコンテンツを分析しながら競合に負けている要因を潰すのがSEOで検索順位を上げる唯一の方法です。

いい記事を書いたと思っても、SEOで競合サイトに勝てないケースはしばしばあります。高評価の分析結果も参考にしながらコンテンツの品質を改善しましょう。

>>高評価

SEO診断ツール【被リンクの質量チェック】

被リンクの質量はいまだにSEO効果が大きいです。自社・競合ともにどんな被リンクを獲得しているか確認しましょう。

被リンクの重要性については『被リンクとは?SEOに効果がある良質な被リンク対策例』のページに詳しくまとめました。「本当にSEOに効果があるの?」と思っている方はぜひご一読ください。

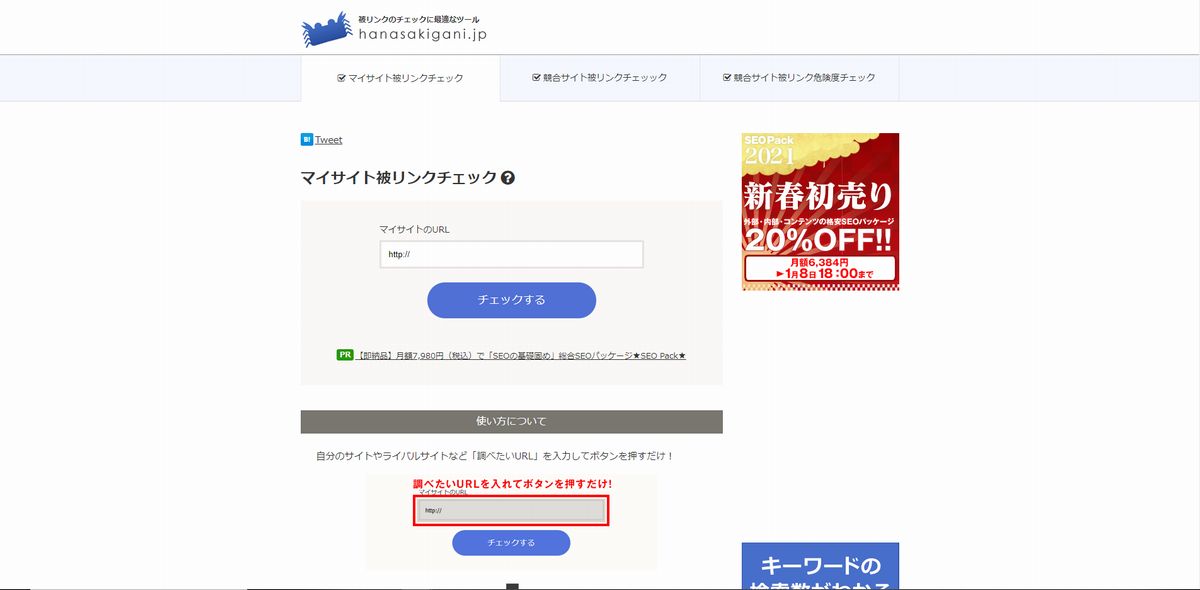

マイサイト被リンクチェック

画像引用元:マイサイト被リンクチェック

マイサイト被リンクチェックは、ドメインに対してどんなリンクが送られているかを調査できる無料のツールです。

あくまでも無料のツールなので、同様の機能を持つ有料の被リンクチェックツールに比べると負ける部分はあります。たとえば、ページごとの評価はできません。

しかし、WEBサイト全体に送られているリンクがわかるので、大まかな強さは把握できます。

SEO TOOLS

SEO TOOLSは外部リンクやページの評価ができる無料のサイト診断ツールです。

被リンクのほか、Googleのページランクや強調タグのような項目も調査できます。精度は高くありませんが、SEOの方向性を確認するうえでは使ってみてもよいでしょう。

SEO診断ツール【検索順位チェック】

SEOの施策を評価するポイントは狙ったキーワードでの検索順位です。ここでは、無料で使える検索順位チェックツールを紹介します。

検索順位チェックツールは、Googleに負荷をかけるため使うべきではないとも言われています。競合他社が自サイトをベンチマークに設定して検索順位を取得している可能性もあるので、現実的にペナルティを受けることはないはずです。

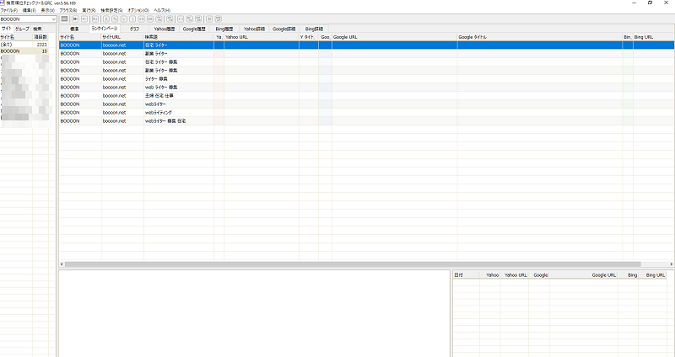

GRC

画像引用元:GRC

GRCは検索順位キーワードの取得に使える高機能なツールです。

無料版では1サイト10キーワード(Google100位・Yahoo!30位・Bing40位)まで検索順位を取得できます。

取得できる媒体は以下です。

- Yahoo!

- Bing

キーワードごとの検索順位のチェック結果に加えて順位推移もグラフで表示されます。長期間キーワードが保存できるので定点観測にも適したツールです。

GRCではモバイル版の検索順位が取得できません。代わりに、GRCモバイルを使うとモバイル版の検索順位がチェックできます。当社でも積極的に活用しているSEO用の診断ツールです。

>>GRC

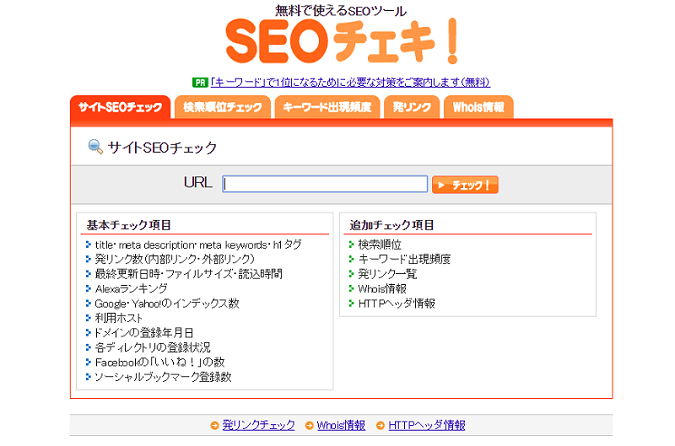

SEOチェキ!

画像引用元:SEOチェキ!

SEOチェキ!(せおちぇき)は、非常に古くから存在している無料の検索順位チェックツールです。検索順位チェックツールとしては1回につき3キーワードまで取得できます。

Googleは100位まで、Yahooは10位まで表示できます。当社のWEBサイトでキーワードの順位を取得してみました。

SEOチェキ!の強みはデータ取得が短時間で完了することです。複雑な検索順位チェックはできませんが、簡単な調査をしたいときには使えます。

また、SEOチェキ!は以下の情報を取得できるツールです。

- ページインデックス数

- Alexa traffic rank

- meta description

- h1タグ

- サーバー情報

- キーワード出現頻度

- ドメイン取得日(2020年頃から取得不可)

エストリンクスを創業した2012年、すでにSEOチェキ!は存在していました。SEOチェキ!のフッターを見ると2009年からWEBサイトを運営しているようです。

>>SEOチェキ!

ohotuku.jp 順位チェック300

画像引用元:順位チェック300

ohotuku.jpの順位チェック300は、特定の検索キーワードでGoogle、Yahoo!、Bingの300位まで検索順位を取得できる無料の検索順位チェックツールです。

100位以下を圏外とする検索順位取得ツールが多い中、ohotuku.jpの順位チェック300はかなり下位まで取得できます。

現実に100位以下にランクインしている状況では評価しようがありません。Serach Console(サーチコンソール)でも100位以下は取得できます。ohotuku.jpは「WEBサイトがペナルティを受けてまったく順位のつかない状況になっていないか?」を簡易的に確認するときに使うのがよいでしょう。

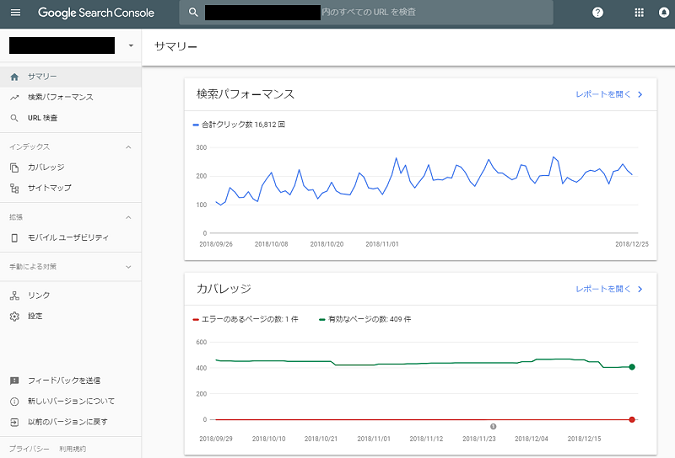

Search Console

画像引用元:Search Console

Search Console(サーチコンソール)はGoogleが提供する総合的なサイト診断ツールです。

キーワードの検索順位だけではなく、被リンクの質量やサイトの流入状況も無料で調査できます。

他の検索順位チェックツールと比べて1日ほどタイムラグがありますが、サジェストキーワードなどには出てこないキーワードも見つかります。無料ですが非常に高機能なツールなのでSEOをやる前にWEBサイトへ設置しておきましょう。

SEOの無料診断ツールでWEBサイトをチェック

無料で使えるSEOの診断ツールを一挙紹介しました。

実際には、ahrefsのような有料の診断ツールを使ったほうが分析精度は高いです。ただし、SEOツールにそこまで費用がかけられない人もいると思います。

WEBサイトの現状分析からキーワード選定、コンテンツ品質、リンク状況の調査に検索順位まで、一通りのことは無料でできます。ご自身でSEOに取り組まれる方はぜひ診断ツールをご活用ください。

どのように診断したらSEO的によいかわからないという方もいると思います。エストリンクスでは初回お打ち合わせ時の簡易調査は無料です。お気軽にお問い合わせください。

CONTACT

コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。

また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。