元来、ウェブにおいて接客の概念は存在しませんでした。接客といえばリアルな場で行われるもので、日本では「おもてなし」などと呼ばれ、英語ではホスピタリティと呼ばれることもあります。

しかし、すべての顧客に対し同一の対応をしていたウェブ上にも、接客の概念が生まれました。

ここ数年でウェブ接客ツールを提供する会社が増え、2015年はウェブ接客元年とも言われています。

なぜ今、注目度が増しているのか?そして、いざツールを採用するにあたり懸念点はないのか?そのような皆様の疑問にお答えしつつ、少しずつウェブ接客を紐解いていきます。

また後半では有名サービス6選をまとめました。ウェブ接客と一口に言えど、サービス内容は多岐に亘ります。比較できるように、それぞれの特徴を簡単に記しているので、導入をご検討されている企業様はぜひ参考にしてください。

Contents

1. ウェブ接客とは何か?

今までのサイトは多くの場合、サイト来訪者をざっくりと1つの大きなグループとして、とらえていました。

しかし、実際はサイト来訪者は、様々です。

性別、年代、趣味趣向、居住地といった情報から、そのサイトに来訪した回数、使用しているデバイス、過去に購入した商品など…。しかしUUが1万人だった場合、本来であれば1万通りの異なる顧客がいるはずです。

ウェブ接客の考え方は、それらの異なる顧客に対して、まるでリアル店舗のように個々に接客を行うといったものです。(「個々に」と言いましたが、実際は1万通りの異なる接客方法を用意することは、現実的ではないので、あくまで考え方の話です。)

具体的には、来訪者のアクセス解析から、最適なクーポンやバナー、ポップアップを出すタイプから、顧客からの問い合わせをチャットで受けて応対するタイプなど、そのサービス内容は多岐に亘ります。

その点は後述するとして、なぜ今、ウェブ接客が注目を集めているのでしょうか?その理由を少しずつ、ひもといていきたいと思います。

2. なぜ、今ウェブ接客なのか?

2-1. ECサイトの数が増えつづけている

2014年の経済産業省の発表を見ると、2013年の国内BtoCのEC市場は11.2兆円。前年比17.4%増で推移しています。

このままいくと、2020年には倍増して20兆円になる見込みがあり、いかに市場が急成長しているかがわかります。かつ、全商取引に占めるEC化率は3.67%なので、まだ十分な伸びしろがあります。

ECサイトが増えつづけると、なにが起こるでしょうか?顧客としては購入先の選択肢が増え、競争が起こることで、より便利になることが期待できるでしょう。しかし、企業としては競合が増えることで、新規顧客の集客がむずかしくなっていきます。

ECサイトが増えつづけると、なにが起こるでしょうか?顧客としては購入先の選択肢が増え、競争が起こることで、より便利になることが期待できるでしょう。しかし、企業としては競合が増えることで、新規顧客の集客がむずかしくなっていきます。

しかし、ウェブ接客は新規顧客の集客という観点ではなく、来訪した顧客に再来訪をうながしたり、ポップアップやチャットでコンヴァージョン率を上げるアプローチをします。

つまり、ECサイトの増加で新規顧客がむずかしくなっている背景から、来訪者のコンヴァージョン率を上げるウェブ接客のアプローチに、市場のニーズがマッチしてきたと言えるのです。

2-2. 高齢者のECサイト利用が増えている

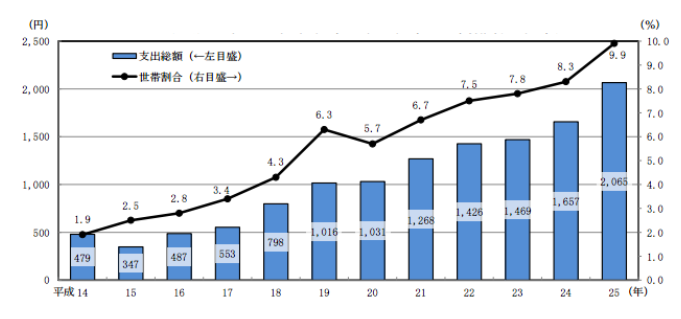

ウェブ接客の注目度が増している理由は、他にもあります。下のグラフを見てください。このグラフを見ると、高齢者のECサイト利用が増加していることがわかります。

1世帯当たり1か月間のネットショッピングの支出総額及びネットショッピングを利用した世帯割合の推移

(平成14年~25年:総世帯のうち世帯主が高齢者の世帯)

出典:総務省『統計からみた我が国の高齢者(65 歳以上)』

オンラインで商品を購入することは、すでに一般的なことです。マニュアルやガイドを読みながら、オンラインショッピングをする若者などいないでしょう。しかし、高齢者にとってはちがいます。

高齢者にとって、オンラインショッピングはまだまだ慣れない行為です。できることなら誰かに聞きながら、商品を購入するまで一緒にガイドしてほしいと思う人も、おそらく少数ではないでしょう。

その点、ウェブ接客におけるチャットは、そのガイドの役割を果たしてくれそうです。高齢者のECサイト利用が増えていることは、そうしたガイドの役割を持つウェブ接客に注目が集まる、一つの背景だと言えます。

2-3. チャットツールが一般的になってきた

昨今、チャットツールが話題になることが増えました。代表的なものとしては、海外ではSlackが挙げられます。ビジネス向けのチャットツールとしては後発ですが、テクノロジー企業を中心に信じられないスピードで急成長を遂げています。

国内では、チャットワークが資金調達をしたニュースがありました。実際に仕事で社内のコミュニケーションツールが、EメールからSlackやチャットワークといったツールに移行した方もいらっしゃるでしょう。

顧客からの問い合わせを、チャットで受けるタイプのウェブ接客において、チャットが市場に浸透していくことは大きな意味を持ちます。なぜならせっかくのツールも、顧客が利用しないと意味がないからです。

チャットツールが市場で一般的になることは、ウェブ接客がより顧客に利用されやすくなることを意味します。このことは、ウェブ接客の注目度を上げる、1つの理由と考えられます。

3. ウェブ接客ツール導入の懸念点

ここでは、ウェブ接客ツール導入の懸念点について書きます。懸念点はシンプルに、「きちんと運用できるか?」この一言につきます。

来訪者によって接客するサービス内容を変える。これはまさに、リアル店舗における、おもてなしに通ずるところがあります。おもてなしは、顧客に合わせて趣向を変えるもの。その方法は、多様です。

しかし、ウェブ接客が多様な"おもてなし"を実現するには、サイト来訪者に合わせてグループを分け、各グループに対して最適な接客をしていく、高い運用力が求められます。

あえてあげるのであれば、この点が懸念点だと言えます。ただ、ウェブ接客がEC市場に浸透していくのは、これからです。

それに筆者が言うまでもなく、各社はこの懸念点をよく理解されています。皆様が導入に際して不安にならないよう、各社それぞれの方法で運用に関するフォローが用意されています。

4. 有名ウェブ接客ツール6選を比較

ここからは、どのようなウェブ接客ツールがあるかを紹介していきます。有名サービス6つをご紹介しますので、まずはこの6つのサービス内容を比較して、それぞれの長所や短所を把握していきましょう。それでは、まいります。

4-1. KARTE

株式会社プレイドが提供するのは、KARTEというウェブ接客ツールです。

KARTEはリアルタイムのアクセス解析に優れていて、来訪者の属性・購入履歴・閲覧履歴・利用デバイス・SNS情報などの、詳細なデータをリアルタイムで可視化します。

そして、そのデータを元に来訪者をグルーピングして、それぞれのグループに合わせたクーポンやポップアップを使用することで、顧客をコンヴァージョンまで導きます。実際にサイトでも確認できますが、リアルタイムで顧客の動きがわかる管理画面は、一見の価値があります。

4-2. flipdesk(フリップデスク)

次は株式会社Socketが提供するflipdesk(フリップデスク)をご紹介します。

flipdesk(フリップデスク)は、かつてスマホ向けといった切り口でしたが、ランディングページにはマルチデバイス対応とあります。幅広いニーズに対応するため、サービススタイルを柔軟に変化させているようです。

flipdesk(フリップデスク)も、来訪者の属性ごとにグルーピングして、各グループに合わせて自動でクーポン発行をしたり、おすすめ情報を配信したりできます。また顧客の課題に対して、チャットでサポートして解決するサービスもあります。

4-3. VePlatform

VePlatformを提供するVe Interactive社はイギリスの会社です。

VePlatformを提供するVe Interactive社はイギリスの会社です。

日本法人はVe Japan社で、複数の代理店を通じて、2014年末から国内でサービス提供を開始しています。ちなみに、VePlatformは1つのサービスではなく、いくつかのサービスのプラットフォームの名称です。

主なサービスの1つに、VeChatがあります。VeChatは、顧客がサイトから離脱する際、最適なメッセージが書かれたポップアップを出して顧客の離脱率を下げ、再びコンヴァージョンまで導きます。

またVe Contactも注目すべきサービスです。Ve Contactは、顧客がECサイトのカート内で離脱した際、キャプチャでとらえたメールアドレスに、再来訪をうながずメールを送信します。

今回ご紹介した2つのサービスを含め、合計5つのサービスが揃ったものが、VePlatformです。

4-4. zopim(ゾピム)

フォー・フュージョン株式会社が提供するのは、zopim(ゾピム)というウェブ接客ツールです。

自らをチャットサポートと呼ぶことからもわかるように、来訪者の興味関心や疑問に対して、チャットで素早くレスポンスを返す応対力が、zopim(ゾピム)の魅力です。

応対の履歴は全て参照可能なので、zopim(ゾピム)導入後にあった問い合わせは、接客力の向上に活かすことができます。問い合わせ数の多さに頭をかかえている方は、ぜひサイトをチェックしてみてください。

4-5. LiveEngage(ライブエンゲージ)

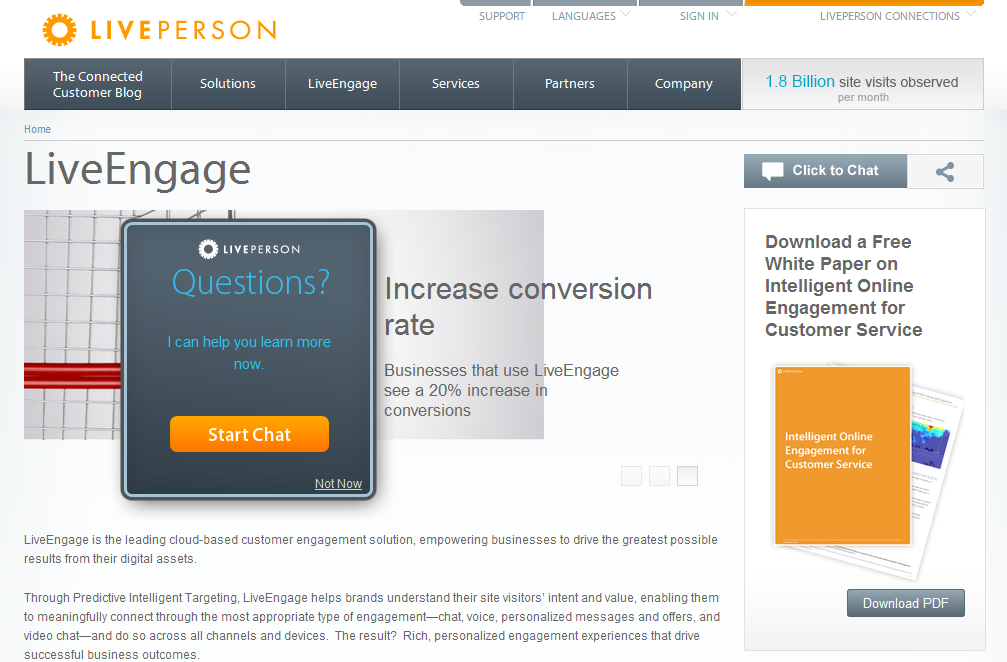

つづいてご紹介するのは、LiveEngage(ライブエンゲージ)です。

米ライブパーソン社が株式会社ヴィクシアと提携して、2013年に日本市場に提供を開始しました。

LiveEngage(ライブエンゲージ)はチャットツールですが、来訪者に対してクーポンやバナーを出してコンヴァージョン率を上げるなど、幅広い方法を用いてウェブ接客ができる点が魅力です。

ちなみに株式会社ヴィクシアは代理販売をするだけではなく、導入のサポートや、チャット運用の受託も行っていますので、先に挙げた懸念点に対するフォローが用意されています。

4-6. Live800

最後に、ご紹介するのはLive800です。

中国の会社、GoldArmor Technology社が開発し、日本国内では株式会社アクイルが販売しています。

Live800は、来訪している潜在顧客に対して、チャットでアプローチします。顧客は、わからないことを聞けるのでユーザービリティが上がり、事業者は潜在顧客のコンヴァージョン率向上が期待できます。

ニュースリリースによると、LiVE800は中国で8,000社以上の導入実績を持っています。

5. 最後に|課題にあわせたウェブ接客ツールを

今回は、ウェブ接客についてまとめましたが、いかがでしたでしょうか?冒頭にも述べましたが、ウェブ接客は2つのタイプに大別できましたね。

1つはアクセス解析でデータを分析し、それぞれの顧客に適したクーポンやバナー、ポップアップを出すサービス。そしてもう1つは、チャットで顧客の課題を解決するサービスの2つです。

サービスによっては、2つとも提供しているものもありましたし、強みはそれぞれ異なります。まずは皆様のオンラインショップが抱える課題を洗い出し、ウェブ接客でなにが解決するかを考える必要があるでしょう。

もしウェブ接客ツールの導入を検討される際は、この記事を参考にしていただけますと幸いです。今回もご一読、ありがとうございました。またCバイブルにいらしてくださいませ。

CONTACT

コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。

また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。