杜撰(ずさん)とはいい加減で誤りが多いこと。よく聞く言葉ですが、意外と読めない人や使い方を間違っている人がいます。 今回は、杜撰の意味や由来、正しい使い方を紹介します。

Contents

杜撰の意味と由来

杜撰とは、間違いが多く手を抜いたやり方に対して使う言葉です。また、「詩や文章に根拠がない」という意味もあります。

杜撰の言葉の由来や外国語での表現、漢字が読める人・読めない人に関する調査結果をまとめました。

杜撰の由来

杜撰の語源は中国の故事に由来します。2つの漢字にはそれぞれ意味があります。

- 中国の宋の詩人・杜黙(ともく)を意味する「杜」

- 「著作する」を意味する「撰」

当時の中国の詩は定型詩がありました。しかし、杜黙は旧来のルールを破り、韻律が合わない詩を書いていたと、『野客叢書』に記されています。

このことから、物事の形式に合わないこと、とりわけ著作物や仕事の進め方を杜撰と呼ぶようになりました。

参考:CiNii|野客叢書

杜撰が読めない人の割合は3割

杜撰ですが「ずざん」という言葉が訛って「ずさん」と読むようになりました。そのため、「ずさん」あるいは「ずざん」が正しい読み方です。

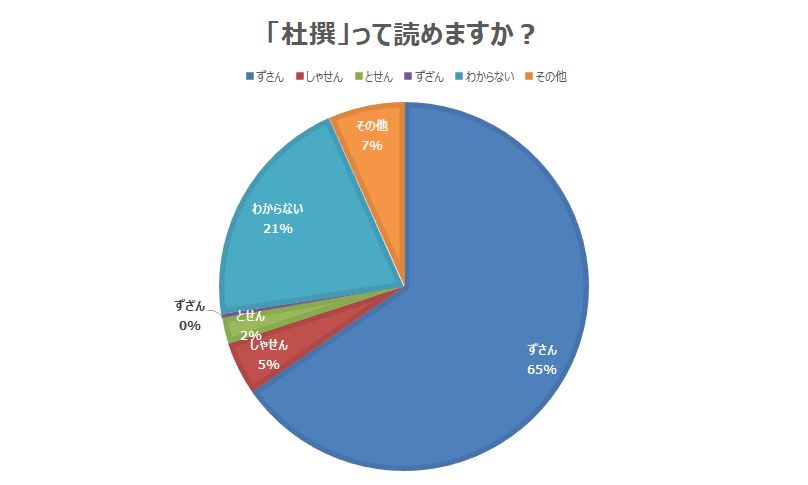

当社が実施したアンケートの集計結果によると、「杜撰」を「ずさん・ずざん」と読めた方は65%でした。およそ3人に2人が読める計算です。

調査手法:クラウドソーシングサイト「クラウドワークス」にて全年代300名を対象に調査(調査期間2021年5月27日)

「しゃせん」(5%)や「とせん」(2%)と誤読する方が多いようです。そのほかにもさまざまな誤読が見られましたが、杜撰はそれだけ難しい漢字と言えます。

- かき

- かせ

- しゃも

- しゃてい

- しゃよう

- とうじ

- とうせん

- とっせん

- びわ

- ぼくせん

- ぼたん

- ぼんせん

- もくせん

- もりせん

なお、「とせん」は間違った読み方ですが、それぞれの漢字を「杜(と・ず)」「撰(せん・さん)」と読むため、読み方を間違えてしまうのも自然かもしれません。

杜撰の類義語・対義語

杜撰の類義語と対義語を紹介します。

乱雑、散漫、不備、乱暴、ぞんざい

丁寧、緻密、入念、綿密

また、杜黙詩撰(ともくしさん)や杜撰脱漏(ずさんだつろう)といった四字熟語もあります。いずれも杜黙の詩に由来した言葉です。

外国語で表現する杜撰

英語や中国語の杜撰という言葉の意味を紹介します。

英語では「sloppy」「careless」

杜撰を意味する英語は「sloppy(スロッピー)」と言います。

たとえば、杜撰な仕事は「sloppy job」、杜撰な計画は「sloppy plan」など、英語と日本語で変わらない使い方をするようです。なお、「sloppy」は薄くて味気ない、ぬかるんだ、感傷的な…といった意味もあります。

ほかにも、「ケアレスミス」が半ば日本語のように使われる「careless(ケアレス)」、ゆるんだという意味を持つ「loose(ルーズ)」という言葉もあります。

中国語では「稀松」

杜撰という言葉が生まれた中国では、杜撰なことを「稀松(シィソン)」と言います。だらけている、劣っているといった意味です。

なお、現代の中国で「杜撰」と伝えると、「作る」「でっちあげる」という受け取られ方をします。たとえば、造語のことを中国では「杜撰字」と表現するようです。「創作で生まれた言葉」というニュアンスを感じますね。

杜撰の使い方

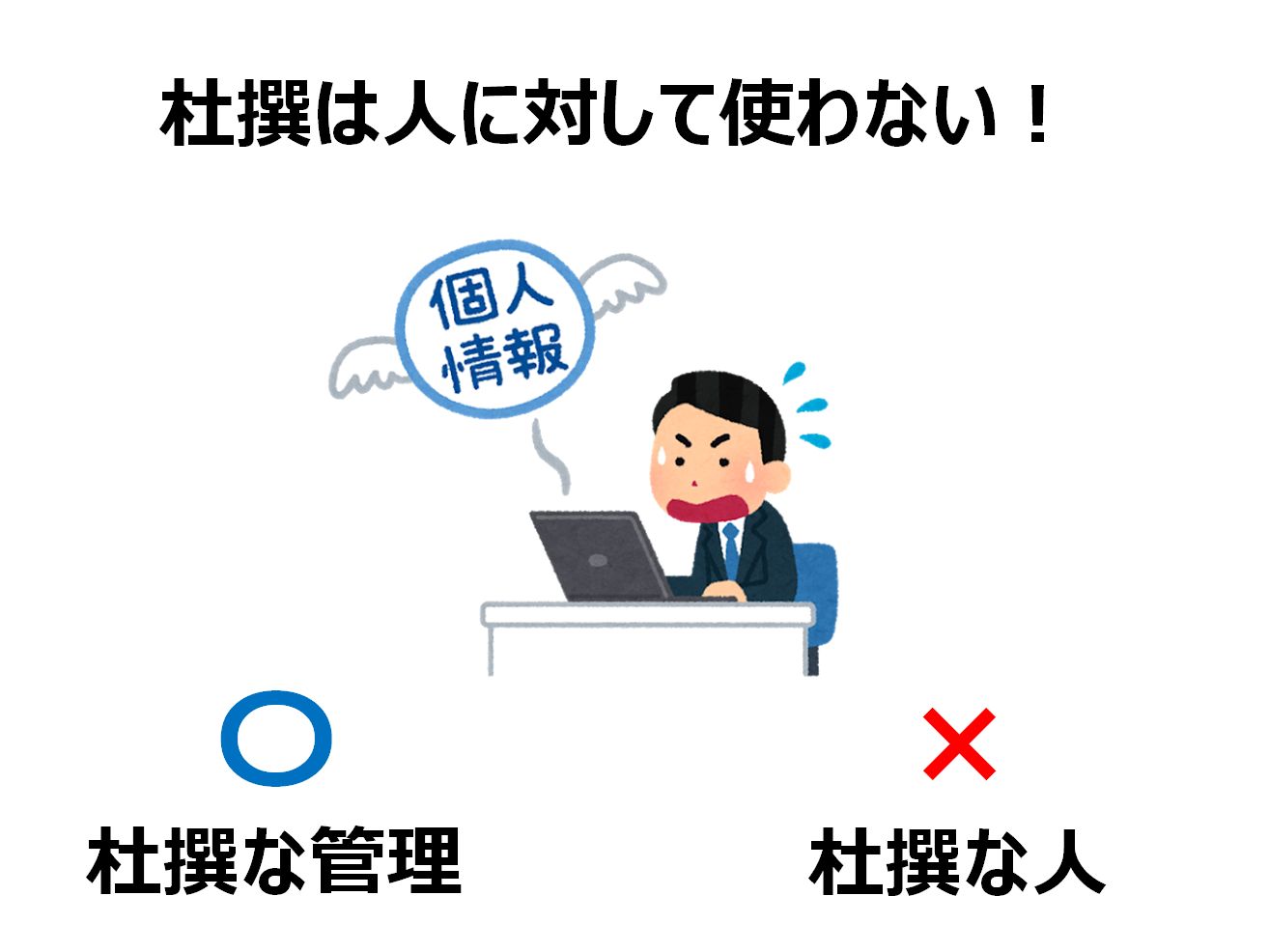

杜撰という言葉の使い方を紹介します。言葉の由来が著作物を指すとおり、人物に対して「杜撰な性格」「杜撰な人」と表現するのは間違った使い方なので気をつけましょう。

杜撰を使った例文

杜撰という言葉を使った例文を紹介します。仕事のやり方を批判・非難するときに使われるケースが多いです。

杜撰な管理のせいで個人情報が漏洩する事件になった。

杜撰な対応のせいでお客様からクレームが出ている。

彼の杜撰な仕事に周囲が迷惑している。

間違った杜撰の使い方

杜撰という言葉は中国の詩人・杜黙が作った詩から生まれました。そのため、人ではなくモノに対して使います。

「杜撰な人」や「杜撰な性格」など人に対して杜撰という言葉を使うのは間違いです。雑、いい加減という意味で多くの人に通じますが、より正しい日本語を目指すなら間違って使わないようにしましょう。

杜撰の意味と読み方を理解して正しく使おう

杜撰はビジネスシーンでしばしば使う言葉です。漢字で「とせん」「しゃせん」と読むのは間違いなので、文書を読み上げるときに間違えないように気を付けましょう。

CONTACT

コンテンツ制作やSNS運用代行、miteco広告掲載のお問い合わせは以下のコンタクトよりご連絡ください。

また、ライター・編集者の採用募集等も以下フォームからお問い合わせいただけます。